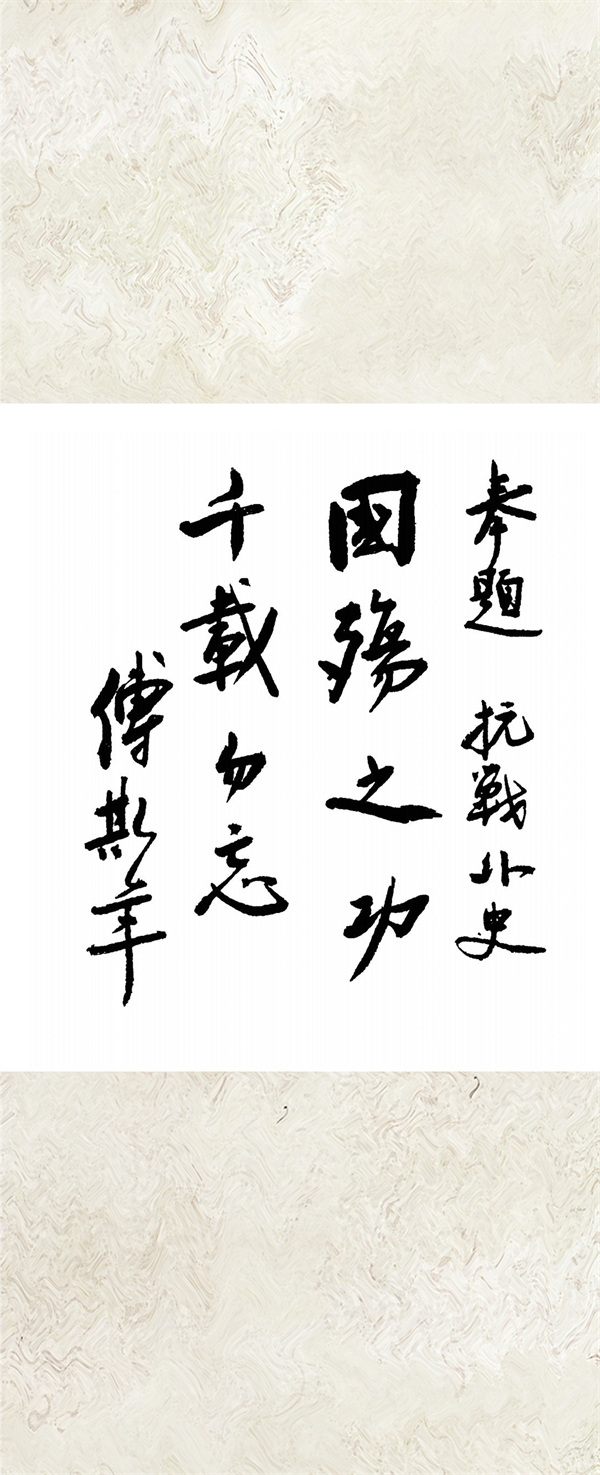

傅斯年:【国殇之功,千载勿忘】

2024-03-07 10:18:17 来源:华文出版社 点击: 复制链接

傅斯年(1896年3月26日—1950年12月20日),初字梦簪,字孟真,山东聊城人。著名历史学家、古典文学研究专家、教育家,学术领导人。五四运动学生领袖之一、中央研究院历史语言研究所的创办者。

傅斯年曾任中山大学、北京大学等校教授,北大文科研究所所长、代理校长(1945-1946)和台湾大学(1949-1950)校长。傅斯年任历史语言所所长二十三年,培养了大批历史、语言、考古、人类学等专门人才,组织出版学术著作70余种,在经费、设备、制度等方面都为历史语言所的发展做出了重要贡献。组织第一次有计划、有组织的殷墟甲骨发掘,其后先后发掘十五次,大大推动了中国考古学的发展和商代历史的研究。傅斯年还将明清大库档案资料争取到历史语言研究所,组织进行专门整理,使明清史研究取得了突破性的进展。傅斯年在历史学研究方面,重视考古材料在历史研究中的作用,摆脱故纸堆的束缚,同时注意将语言学等其他学科的观点方法运用到历史研究中,取得较高的学术成就,在现代历史学上具有很高的地位。

1950年12月20日,傅斯年在台北病逝,享年54岁。主要著作有《东北史纲》(第一卷)、《性命古训辨证》《古代中国与民族》。有《傅孟真先生集》六册。

人物生平

早年时期

光绪二十二年二月十三日(1896年3月26日),傅斯年生于山东聊城北门内祖宅,初名梦簪。祖籍江西永丰,先祖傅以渐,是清代顺治年间的首任状元。其曾祖父傅继勋,道光五年(1825年)拔贡,朝考一等,官至布政使,清代名臣李鸿章、丁宝桢都是傅继勋的门生。祖父傅淦,字笠泉,博通经史,精诗书画,尤以书法知名,同治十二年(1873年)拔贡,且幼年习武,武艺高超,“大刀王五”曾拜他为师。父亲傅旭安,字伯隽,号晓麓。清光绪二十年(1894年)甲午科顺天乡试中举。傅斯年自幼就跟随祖父傅淦,傅淦对其言传身教。

宣统元年(1909年),就读于天津府立中学堂。民国二年(1913年)考入北京大学预科。民国五年(1916年)升入北京大学文科,本科国文门,曾著《文学革新申义》响应胡适的《文学改良刍议》,提倡白话文。

民国七年(1918年)夏,受到民主与科学新思潮的影响,与罗家伦、毛准等组织新潮社,创办《新潮》月刊,提倡新文化,影响颇广,从而成为北大学生会领袖之一。

民国八年(1919年),五四运动期间,傅斯年担任游行总指挥,后因受胡适思想影响,反对“过急”运动。不久退出学运,回到书斋。

留欧岁月

民国八年(1919年)夏,傅斯年大学毕业后考取庚子赔款的官费留学生,负笈欧洲,先入英国爱丁堡大学,后转入伦敦大学研究院,研究学习实验心理学、生理学、数学、物理以及爱因斯坦的相对论、勃朗克的量子论等。

民国十二年(1923年),傅斯年入柏林大学哲学院,学习比较语言学等。

大学任教

民国十五年(1926年)冬,傅斯年应中山大学之聘回国。民国十六年(1927年)任中山大学教授,文学院长,兼任中国文学和史学两系主任。同年在中山大学创立语言历史研究所,任所长。主编《中山大学语言历史学研究所周刊》,延聘顾颉刚、杨振声、吴梅、丁山、罗常培等担任文学院和研究所教授和研究员。中山大学语言历史学研究所可以说是中央研究院历史语言研究所的雏形。此后数年,他一直工作在学界,掌管过西南联大、北京大学以及台湾大学的校政,培养出了大批优秀学生,可谓桃李满天下。同年,四·一二政变发生后,傅斯年写信给李石曾,表示赞同蒋介石的清党。

民国十七年(1928年),傅斯年受蔡元培先生之聘,筹立中央研究院历史语言研究所。同年10月,历史语言所成立,傅斯年任专职研究员兼所长,创办《历史语言研究所集刊》,任主编。中央研究院历史语言研究所在中山大学成立后,迁址广州东山恤孤院后街35号柏园,傅斯年辞去中山大学职务,专任中央研究院历史语言研究所所长,创办主编《中央研究院历史语言研究所集刊》,将史语所分为史料学、文籍考订、民间文艺、语言学、文字学、考古学、人类民俗学、敦煌学等8个研究小组。

民国十八年(1929年)春,中央研究院历史语言研究所从广州迁往北平,史语所迁址北平北海静心斋后,傅斯年整合研究力量,成立了三个研究组,第一组历史学,聘陈寅恪任主任;第二组语言学,聘赵元任任主任;第三组考古学,聘李济任主任。傅斯年兼任北京大学教授,讲授“中国上古史专题研究”及“中国古代文学史”。其间先后兼任社会科学研究所所长,中央博物院筹备主任,国民参政会参政员,中央研究院总干事,政治协商会议委员,北京大学代理校长等职。

民国二十一年(1932年),他参加胡适主持的独立评论社,在《独立评论》周刊上发表的政论文章,拥蒋反共,但赞成抗日,对南京国民政府的外交路线有所批评。10月,因九一八事变的爆发,傅斯年出版了《东北史纲》一书,针对日本学者“满蒙在历史上非中国领土”的反动言论,从历史角度详细地论证了东北自古就是中国领土的史实,字里行间洋溢着强烈的民族主义价值观。此书后由李济翻译成英文,送交国际联盟。《东北史纲》一书为李顿调查团报告书明确指出东北三省“为中国之一部,此为中国及各国公认之事实”起到了重要作用。

民国二十三年(1934年),中央研究院在南京兴建办公场所,史语所再迁南京钦天山北极阁。新增第四组人类学,傅斯年聘吴定良任主任,主要从事少数民族调查和人类体质测量。

西南生活

民国二十六年(1937年),傅斯年赴重庆,连续四次当选国民参政会参政员。担任中央研究院史语所所长。

抗日战争爆发后,任国民参政会参政员,兼任西南联大教授,主张抗战,抨击贪官污吏。抗战胜利后,一度代理北京大学校长。

民国二十八年(1939年)5月,傅斯年兼任北大文科研究所所长。

民国二十九年(1940年)冬,傅斯年将史语所由昆明迁四川南溪县李庄镇定居下来,直到抗战胜利。虽然时局动荡、条件艰苦,李庄的学术气氛还是相当浓郁的,所里历年积累的书籍、拓片、标本、古物、仪器等都想方设法运了过去,因此四个组的研究工作都没有中断。期间,史语所组织了川康古迹考察团和川康民族考察团,进行考古发掘和民族调查工作,所获甚丰。又参与组织西北史地考察团和西北科学考察团,还出版了《殷历谱》《居延汉简考释》两部著作。

民国三十七年(1948年),当选南京国民政府立法委员。同年当选为中央研究院院士。

赴台之后

1949年1月,傅斯年随历史语言研究所迁至台北,并兼台湾大学校长。在政治上,傅斯年要求严惩贪官污吏,整制政风,反对“中国走布尔什维克道路”;在学术上,信奉考证学派传统,主张纯客观科学研究,注重史料的发现与考订,发表过不少研究古代史的论文,并多次去安阳指导殷墟发掘。他主持历史语言研究所期间,延揽一流人才,作出不少成绩。

晚年傅斯年身体肥胖,患有高血压,医生嘱咐他少吃盐或不吃盐,并戒肉类荤腥。又查出患有胆结石。

1950年12月20日上午,傅斯年在台湾省议会答复教育行政质询时过度激动,讲完话时,大约是6时10分,傅斯年满含怨气地慢步走下讲坛。就在即将回到座位时,他突然脸色苍白,步履踉跄,坐在台下的陈雪屏见状,赶紧上前搀扶,傅只说了一句“不好!”便倒在陈雪屏怀中昏厥过去。离得较近的议员刘传来赶紧跑上前来,把傅斯年扶到列席人员的坐席上,让其躺下,顺便拿陈雪屏的皮包做了枕头。从此傅进入昏迷状态。“突患脑溢血逝世于议场”,享年54岁。

傅斯年逝世后,葬于台湾大学校园,校内设有希腊式纪念亭傅园及“傅钟”;其中,“傅钟”启用后成为台湾大学的象征,每节上下课会钟响21声,因傅斯年曾说过:“一天只有21小时,剩下3小时是用来沉思的。”

主要影响

历史学

东北史

傅斯年在九·一八事变发生后不久就有了撰写《东北史纲》这一想法。在《东北史纲》的“卷首引语”中,傅斯年交代了其两大撰写动机。首先是让国人了解东北历史,其次是抨击日本史家的“满蒙在历史上非支那领土”等错误观点。除了傅斯年在书中所讲的两个撰写动机外,还有一个动机是争取得到国联的支持,并且这一动机获得了成功。当时列入写作计划的《东北史纲》便是他们实施书生救国的重要内容之一,傅斯年、方壮猷、徐中舒、萧一山、蒋廷黻等当时著名史学专家都积极参加了这部著作的撰写。傅斯年东北史研究的主要观点集中在由他所撰著的《东北史纲》第一卷及其他论文之中。

①提出东北自古既属中国说

傅斯年反驳了日本御用学者和军国主义者的“满蒙在历史上非支那领土”的观点。在《东北史纲》中,他通过研究东北历史,得出结论:东三省自古既是属于中国。他说:“东北之为中国,其意义正如日月经天者尔。”并且就历史而论,“渤海三面皆是中土文化发祥地,辽东一带,永为中国之郡县,白山黑水久为中国之藩封。永乐奠定东北,直括今俄领东海滨阿穆尔省,满洲本大明之臣仆,原在职贡之域,亦即属国之人。就此二三千年之历史看,东北之为中国,与江苏或福建之为中国又无二致也。”通过对东北史的研究得出东北自古就是中国领土的结论。

傅斯年不仅提出“东北自古中国论”,还强调辽宁、吉林、黑龙江三省应该称为“东北”而非“满洲”,纠正了一直以来日本对此区域的错误称谓。主张用“建州”代替“满洲”的地名称谓,并就“满洲”一词进行了考证。“渤海之建州为一地名,历辽金元而未改。明永乐之设建州卫,实沿千年之旧习俗,并非创制。建州之称既远在先代满洲之称尚不闻于努尔哈赤时,两字若为一词,只能满洲为建州之讹音,决不能建州为满洲之误字。”通过对《满洲源流考》等史书的考证,他认为“满洲一词,谓为建州一词旨亥豕鲁鱼可也”。指出“满洲”本非地名,又非政治区域名,乃是日本对中国东北别有用心者所造之名词。“此名词之通行,本凭借侵略中国以造‘势力范围’之风气而起,其‘南满’、‘北满’、‘东蒙’等名词,尤为专图侵略或瓜分中国而造之名词,毫无民族的、地理的、政治的、经济的根据。”明确指出,日本学术界用“满洲”一词来指代东北,企图通过用这种地名称谓来为它的“满蒙在历史上非支那论”提供理论根据,是别有用心的。

②通过种族、民族、语言、习俗文化等方面阐述历史上东北与中原的关系

傅斯年在著述中,用了大量的篇幅阐述了东北与中国北部在远古为同一种族。他运用考古学方面的材料,来说明“吾等今已确知虽在混用新石器时代,东北区域在人种及文化上已与北中国为一体”。引用瑞典学者安特生的考古结论:河南仰韶所发现的贝环,在奉天沙锅屯穴居中“惊人的常遇到”,而且在奉天穴居下层中发现的带彩陶器残片,与“河南遗址所发见用具系统中最可注意的一事也”。正是这两点,安特生得出奉天穴居与河南遗留不仅时代上大致相同,而且属于统一的民族与文化的部类。安特生的研究结论也证明沙锅屯居民与仰韶居民及北部中国人为一类。傅斯年不仅使用美国学者的结论,而且引用了日本东京帝国大学滨田耕作教授关于旅顺貔子窝的考古发现。京都帝国大学医学部清也谦次教授认为“石器时代之貔子窝人,谓为与近代支那人之祖先为一事,实最可通之说也”。这些结论被傅斯年作为有力的证据,证明了远古时期东北地区与中原在人种及文化方面都有密切的联系。

傅斯年又通过诸史中的《东夷传》来考证东夷部落在生活习俗方面与中原的关系,认为:“诸史东夷传所载之习俗,如居栅寨而不游牧,饲豕,箕坐,妇贞,三年丧,以弓矢为最要战具,巫俗等,皆与中国人生活有基本的共同。”据他推断,在汉语形成之先,“当有一共同之民族或种族,为黄河下半淮水济水辽水浿水各流域或更至松花江乌苏里江嫩江流域之后代居民,安置一个基础的因素,故考人类者,见东北与关内人种之共同,治比较民俗者,见其下层文化之相关,虽后来因黄河流域文明迈进之故,在东北者一时追不上,若文质异途者,究不过上层差别,故易于因政治之力量而混同也”。

③提出商代源于东北说

傅斯年于1933年发表的《夷夏东西说》中,明确提出了“商代发迹于东北渤海与古兖州是其建业之地”的说法。为此,他提出《诗经·商颂》中的“天命玄鸟,降而生商”,“有娀方将,帝立子生商”。“商颂中所谓‘玄鸟’及‘有娀’之本事,在于宗祖以卵生而创业。后代神话与此说属于一源而分化者,全在东北民族及淮夷”輧辏讹,进而认为夫余、高句丽以及满族有关祖先卵生神话都与商有关。“然则商颂中此一神话,与上文所举后来东北各部族中之神话,明明白白是一件事,至少是一个来源。持此以证商代来自东北,固为不足,持此以证商代之来源与东北有密切关系,至少亦是文化的深切接触与混合,乃是颇充足,很显然的。”

语言学

傅斯年回国后在中山大学教书,民国十六年(1927年)秋,在中山大学创办“语言历史研究所”。民国十七年(1928年)10月,傅斯年又在中山大学语言历史研究所的基础上,筹备建立了中央研究院历史语言研究所。成立后他即任所长,一直到1950年去世。他以史语所为基础,对中国近代学术事业作出很大贡献。为近代中国学术事业培养了一大批优秀人才。首先他拉了一大批著名学者到史语所领导研究工作,如:陈寅恪、徐中舒、赵元任、李方桂、罗常培、李济、董作宾、梁思永。民国十六年(1927年)到民国二十六年(1937年)是史语所的鼎盛时期,傅斯年收罗很多人才到史语所来。其中不少人后来成为大家,如:陈槃、石璋如、丁声树、劳干、胡厚宣、夏鼐、周一良、高去寻、全汉升、邓广铭、张政烺、傅乐焕、王崇武、董同和、马学良、张琨、逯钦立、周法高、严耕望等等。这些人或多或少都受过傅斯年的培养,也或多或少继承了他严谨的重材料、重考证的学风。

文献整理

傅斯年成立中央研究院历史语言研究所后,还参与抢救、整理明清档案。清朝内阁大库的档案,内有诏令、奏章、则例、移会、贺表、三法司案卷、实录、殿试卷及各种簿册等,是极珍贵的第一手历史资料。从宣统元年(1909年)国库房损坏搬出存放后,几经迁徙、几易主人,潮湿腐烂、鼠吃虫蛀,损失极为严重。其中一次主管者——历史博物馆以经费缺乏,曾以大洋4000元的价格将此8000麻袋总计15万斤的档案卖给造纸商拿去造纸。著名考古学家马衡大声疾呼,由傅斯年呈请中央研究院院长蔡元培先生做主,才以1.8万元将这批几乎要进造纸厂的档案买下,然而已由15万斤减为12、3万斤,少了2万多斤。抢救下这批十分珍贵的档案材料,傅斯年是有大功的。

傅斯年极重视史料和新史料的获得。他在《历史语言研究所之工作旨趣》中说:“(一)能直接研究材料,便进步;凡间接的研究前人所研究或前人所创造之系统,而不繁丰细密的参照所包含的事实,便退步。(二)凡一种学问能扩张他研究的材料,便进步,不能的便退步。”他重视清档案的抢救整理和殷墟的发掘,目的都在取得新材料,扩张新材料。

考古学

主词条:殷墟、殷墟发掘

傅斯年参与了科学发掘河南安阳殷墟的工程。小屯殷墟因出土甲骨出名之后,古董商、药材商蜂拥而至。殷墟现场受到严重破坏。傅斯年呈请中央研究院院长批准,由史语所考古组正式组织人员去小屯发掘。开始困难重重,一些人阻挠发掘或强制停止发掘。傅斯年亲到开封(当时河南省政府所在地),上靠南京国民政府的权威,下依河南开明人士的支持,也靠傅斯年的办事才干,人事关系才得疏通好,发掘工作才得顺利进行。

从民国十七年(1928年)到民国二十六年(1937年),傅斯年在百忙中,数次亲到小屯视察指导。规模最大的一次发掘是第13次,时在民国二十四年(1935年)夏。傅斯年偕同法国汉学家伯希和来到安阳。石璋如回忆说:“那时是殷墟第13次发掘,所用人力在三百人以上,为殷墟发掘以来规模最大的一次,也是中国的考古工作在国际间最煊赫的时期。约在五月中旬,气候已经相当的热了,他和法国的东方学者伯希和先生到达安阳……伯希和先生对着那样伟大的陵墓,那样排列整齐的小墓,那样大量并精美的灿烂的器物,在孟真所长面前,不断的惊讶和赞叹!”九·一八事变以后,日军侵华形势日急,殷墟发掘被迫停止下来。

教育事业

傅斯年是北京大学培养出来的,对北大特有感情,在他一生的事业中,对北大也是特有贡献的。20世纪30年代是北大辉煌的盛世,教授阵营盛极一时,名家胡适、傅斯年、钱穆、陶希圣、孟森、汤用彤等都是北大教授,陈寅恪等都在北大讲课。当时蒋梦麟是北大校长,但推动北大盛世出现的却是胡适、傅斯年,尤其是傅斯年。蒋梦麟回忆说:“当我在民国十九年(1930年)回北京大学时,孟真因为历史语言研究所搬到北京,也在北京办公了。九·一八事变后,北平正在多事之秋,我的参谋就是适之、孟真两位,事无大小,都就商于两位。他们两位代北大请到了好多位国内著名的教授,北大在北伐成功以后之复兴,他们两位的功劳实在太大了。”

傅斯年对北大的第二次贡献,是在抗日战争胜利之后。抗日战争胜利后,国民政府任命胡适为北大校长。时胡在美国,回国之前,北大校长由傅斯年代理。从敌伪手里接办北京大学,有很多棘手问题,如对日本统治下的北京大学的教职员如何处理便是一个问题。傅斯年决定一个不用。他给夫人俞大彩写信说:“大批伪教职员进来,这是暑假后北大开办的大障碍,但我决心扫荡之,决不为北大留此劣根。”把困难解除,把“天下”扫平,为胡适回校铺好道路,这是傅斯年做代理校长以报胡适的决心。他给夫人的信又说:“实在说在这样局面下,胡先生办远不如我,我在这几个月给他打平天下,他好办下去。”

历史评价

胡适:“人间一个最稀有的天才。他的记忆力最强,理解力也最强。他能做最细密的绣花针工夫,他又有最大胆的大刀阔斧本领。他是最能做学问的学人,同时他又是最能办事、最有组织才干的天生领袖人物。他的情感是最有热力,往往带有爆炸性的;同时,他又是最温柔、最富于理智、最有条理的一个可爱可亲的人。这都是人世最难得合并在一个人身上的才性,而我们的孟真确能一身兼有这些最难兼有的品性与才能。”

周作人却认为傅斯年不过是一个外强中干的人,“又怕人家看出他懦怯卑劣的心事,表面上故意相反的显示得大胆,动不动就叫嚣,人家叫他傅大炮,这正中了他的诡计。”

罗家伦:“他办历史语言研究所时所树立的标准很高,观念很近代化。他的主张是要办成一个有科学性而能在国际间的学术界站得住的研究所,绝对不是一个抱残守缺的机关……历史语言研究所的‘集刊’和‘分刊’,得到国际学术界很高的重视,这研究所的本身也取得了国际学术界很高的地位。这自然是经由许多学者协力造成的,可是孟真领导的力量是不可磨灭的。”

杜维运:“自晚清迄今百年间的新史学,其创获辉煌成绩者,不是梁启超、何炳松所倡导的新史学,而是傅孟真(傅斯年字孟真)先生所实际领导的新史学。找出一个新方向,领导一个学术群体,共同从事史学研究,历久而不衰,在中国历史上,甚少前例。有之则自孟真先生领导中央研究院历史语言研究所始。”

李敖在《李敖有话说》中说:“有一个学生领袖傅斯年,终其一生不肯加入国民党。他不但不加入国民党,还鼓励他的老师胡适要采取跟国民党并不很合作的态度。这一点我觉得傅斯年很了不起……他们要发挥这个知识分子的力量,可是又不想被国民党吃掉,不被国民党同化……真正的夹缝里面的自由主义者,不做国民党也不做共产党,他没有社会地位,很苦。”

轶事典故

对话李济

傅斯年主持的史语所特别重视史料的发掘。为此,傅斯年曾主持购进清代所藏内阁大库档案,费资不少,但在整理的过程中傅斯年却有一些失望。一次他在北海静心斋对李济说:“没有什么重要的发现。”李济却问:“什么叫重要发现?难道说先生希望在这批档案内找出清朝没有入关的证据吗?”傅斯年听了大笑。

弹劾孔宋

民国二十七年(1938年),傅斯年担任国民参政员,曾两次上书弹劾行政院长孔祥熙,上层虽不予理睬,但后来还是让他抓住了孔祥熙贪污的劣迹,在国民参政大会上炮轰孔祥熙并最终把孔轰下台。孔的继任者宋子文也难逃此数。傅斯年一篇《这个样子的宋子文非走不可》,朝野震动,宋子文也只好下台——一个国民参政员一下子赶走两任行政院长,历史上也是并不多见的。

宁府对狮

自北大毕业后,傅斯年考取了官费留学。从1919年至1926年,他先后留学英、德。留学期间,傅斯年一心扑在学习上。据赵元任夫人杨步伟在《杂忆赵家》中记录。当时的留学生大都“不务正业”,无所事事就鼓励大家离婚,但这么多留学生中,真正全副精力用来读书、心无旁骛不理会男女的只有陈寅恪和傅斯年,以至于有人把他俩比作“宁国府大门口的一对石狮子”。在“许多留学生都以求得博士学位为鹄”的世俗风气中,傅斯年连个硕士学位也没拿到。但是,没有人不佩服他的学问渊博。

学生尊崇

傅斯年先生疼爱学生是众所周知的。傅斯年夫人俞大彩的回忆文章记道:“他常在中午返家时,偕我到各宿舍探视,并查看学生的伙食。他一进餐厅,男生必高呼欢迎校长,女生则拥到他身旁。他去世后,学生们痛哭哀悼,是青年们发乎自然的真情。”1950年12月20日傅斯年因脑溢血猝死于台湾大学讲台,新闻报道曾广播说“傅斯年先生弃世”,被其学生听成了“傅斯年先生气死”。于是台湾大学学生聚众要求校方惩办凶手,直到当时台湾国民政府官员出面解释清楚,学生才退去。由此可见傅斯年先生深受学生喜爱。

解围胡适

民国六年(1917年)9月,胡适被北大蔡元培校长聘为文科教授,讲授中国哲学史。很多学生认为胡适是“思想造反”,不配做大学教授,有人甚至酝酿要将他赶出北大。顾颉刚是哲学系的学生,他听了胡适讲课,却从中听出了门道。他认为,胡适读的书固然不如原来的老先生多,但他“有眼光,有胆量,有断制,确是一个有能力的史学家”。他听说有人想要赶走胡适的事,就请好友傅斯年听听胡适的课。傅斯年听后也感到确有新意,很佩服他对内容的把握和他讲课的风格。于是,就跟哲学系的学生说:“这个人书虽然读得不多,但他走的这条路是不错的,你们不能闹。”傅斯年平时在学生中很有威信,他的一席话,就将这场酝酿的风波平息下去了。

身体肥胖

学者中间傅斯年的体胖是有名的。一次罗家伦问他:“你这个大胖子,怎么能和人打架?”傅斯年答:“我以质量乘速度,产生一种伟大的动量,可以压倒一切!”这样的话真是能给肥胖的人壮气。

不过,关于傅斯年之胖的故事还属以下这则最为有趣。傅斯年、李济还有一位裘善元同在重庆参加一个宴会。宴会结束,主人特别为他们三个人雇好了滑竿。六个抬滑竿的工人守在门前。第一个走出来的是裘善元,工人们见他是一个大胖子,大家都不愿意抬,于是互相推让。第二走出来的是李济,剩下来的四个工人看比刚才出来的还胖一些,彼此又是一番推让。等到傅斯年最后走出来的时候,剩下的两个工人一看,吓了一大跳,因为傅斯年比刚才的两个人都胖得多,于是两个工人抬起滑竿转头就跑,弄得请客的主人甚是尴尬!我想许多人看到这里都会莞尔一笑,因为在四川抬滑竿的,实在没有太壮的人!

决斗孔庚

还有一次为中医问题,傅斯年反对孔庚的议案,两个人激烈辩论,孔庚当然辩不过傅斯年,于是在座位上开始辱骂傅斯年,说了许多的粗话,傅斯年气得说:“你侮辱我,会散之后我要和你决斗。”等到会散之后,傅斯年真的拦在门口要和孔庚决斗,可是他一见孔庚七十几的年纪,身体又非常瘦弱,傅斯年立刻将双手垂了下来说:“你这样老,这样瘦,不和你决斗了,让你骂了罢!”

拒不做官

早在民国三十五年(1946年)初,蒋介石就与陈布雷商量,要在北方人士中补充一个国府委员。陈布雷对蒋介石说,北方不容易找到合适人选。蒋介石提议说:“找傅孟真最相宜。”陈布雷了解傅斯年的志向与秉性,对蒋介石说:“他怕不干吧?”蒋介石大概不相信有人不愿当官,他很有信心地说:“大家劝他。”结果,任说客说破了天,傅斯年坚决不肯加入政府。

总统上宾

蒋介石到台湾后,把傅斯年当作“座上宾”,时常邀请他到总统府吃饭,商议国事。李敖在《李敖有话说》中讲了这样一个细节:“到台湾来以后,有一天,当时的代总统李宗仁到台湾来,在台北的松山飞机场要下飞机的时候,蒋介石跑去欢迎李宗仁。在松山机场的会客室里面,蒋介石坐在沙发上,旁边坐的就是台湾大学校长傅斯年。傅斯年怎么坐的?在沙发上面翘着二郎腿,拿着烟斗,就这样叼在嘴里,跟蒋介石指手画脚地讲话。其他的满朝文武全部站在旁边,没有人在蒋介石面前敢坐下。凭这一点大家就知道傅斯年在台湾的地位。”

人际关系

妻子:俞大彩,在台大执教英语。退休后,长期移居美国。

儿子:傅仁轨。

主要作品

编著

作品名称

出版地点

出版时间

备注

《傅孟真先生集》

《傅孟真先生集》

台北

1952年

5卷本

《傅斯年全集》

台北

1980年

《傅斯年选集》

台北

1967年

10卷本

《傅斯年学术论文集》

香港

1969年

《东北史纲》(第一卷)

北京

1932年

此书由李济改写为英文

《历史上的东北:一个大纲》

北京

1932年

《性命古训辨证》

上海

2012年

《民族与古代中国史》(稿本)

上海

2012年

刊载

作品名称

所在刊物

时间

页码

《青年的两件事业》

《晨报》

7月3日,5日,1920年

《周东封与殷遗民》

《傅斯年全集》

894-903页

《中西史学观点之变迁》

《傅斯年档案》

945页

《中国近三百年对外来文化之反应》

《傅斯年档案》

708页

《发刊词》

《中山大学语言历史学研究所周刊》

1927年

《先秦文籍的演化》

《傅斯年档案》

433页

《性命古训辨证》

《傅斯年全集》第二册

492--736页

《夷夏东西说》

《傅斯年全集》第三册

823-893页

《留英纪行》

《晨报》

1920年8月6日、7日

《论哲学门隶属文科之流弊》

《北京大学日刊》

1918年8月10日

《论豪门资本之必须铲除》

《观察》

1947年

6-9页

《美感与人生》

《晨报》

1920年7月7日、8日、9日、10日

《欧游途中随感录》

《社会革命:俄国式的革命》

《新潮》

1919年

128-129页

《时代的曙光与危机》

《傅斯年文物资料选辑》

1995年

34页

《宋子文的失败》

《世纪评论》

1947年

5-7页

《大东小东说》

《傅斯年全集》第三册

745-758页

《谈两件努力周报上的物事》

《古史辨》第二卷

1926-1941年

288-301页

《禹贡九州释名》

《傅斯年档案》

637页

合著

编著者

作品

出版地

出版时间

傅斯年,李济,董作宾,梁思永,吴金鼎,郭宝钧,刘屿霞

《城子崖》

南京

1934年

出版图书

东北史纲

作者名称 傅斯年

作品时间2017-1

《傅斯年文集:东北史纲》是2017年1月上海三联书店出版的图书,作者是傅斯年。

性命古训辨证

作者名称 傅斯年

作品时间2006-10-1

《性命古训辨证》是2006年10月由广西师范大学出版社出版的图书,作者是傅斯年。

1919:五四運動的意義

作者名称 傅斯年

战国子家叙论 史学方法导论 史记研究-傅斯年文集

作者名称 傅斯年

作品时间2012-10-1

本书集中了傅斯年的三部残稿。《史学方法导论》只余"史料论略"部分,举例分析了不同类型史料的考证案例。《史记研究》是一部讲义,讨论了几个有关《史记》作者与篇章的专门问题。《战国子家叙论》是对战国时代各思想流派与思想家的考察。

后世纪念

纪念馆

1993年,聊城市政府决定成立“傅斯年陈列馆”,1994年程思远副委员长专门为傅斯年陈列馆寄来了题词:“傅公高风亮节,足为后世楷模”。季羡林先生为傅斯年陈列馆题写了匾额。傅斯年陈列馆是国家及省文物管理部门批准设立的名人纪念馆,馆内还坐落着省级文物单位——傅氏祠堂。在傅斯年陈列馆的院里,还立有《留别李庄碑》《八项命令碑》《东昌府东关敕封土地神祠记碑》等历史碑刻。

学术活动

2014年8月,“傅斯年与新文化运动”学术研讨会在聊城大学召开,来自中国社会科学院、北京大学、北京师范大学、南开大学、山东大学等单位的50多位专家学者参加了会议,与会学者共同探讨傅斯年的学术成果,挖掘傅斯年的教育思想。

责任编辑:黄雪 最后更新:2024-03-07 10:29:25

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)

上一篇:闻一多

下一篇:徐诵明:【为国求贤】

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号