李雪涛 | 太虚法师致希特勒书信考

2022-08-28 10:16:51 来源:抗日战争研究 点击: 复制链接

2020第4期 | 注释从略

作者李雪涛,北京外国语大学历史学院教授

内容提要

1937年8月,中国佛教界领袖太虚法师致信第三帝国元首希特勒。日本全面侵华不仅给中国带来灾难,也对德国的利益造成巨大威胁,德方因此试图保持其在华势力。太虚的信件正是在这一中德日三国关系错综复杂、矛盾丛生的时期发出的。太虚从释迦牟尼是雅利安族最杰出的圣人这一观点出发,进而提出对种族主义的解释。以希姆莱为首的党卫军的“德国祖先遗产学会”所希望的,同样是以由雅利安人所创立的宗教来改造纳粹党的组织。太虚信中以佛教乃雅利安人的宗教为托辞,试图与希特勒建立联系,反映了民国时期中国知识界对种族主义思想的接受以及对纳粹意识形态的认识。对于历史人物的全面认识有赖于还原当时的历史语境,再现一段处于政治和宗教复杂张力中相关人物的所作所为,依据其所处的具体时空条件下所生成的价值标准做判断,才能相对客观地了解历史发展渐进与曲折的过程。

关键词

民国佛教史 太虚 希特勒 中德关系史 抗日战争

一、作为“历史事件”的太虚致希特勒书信

1937年8月11日,太虚法师写给当时的德国元首、帝国总理希特勒一封信。这封信最初是由德国宗教学者、作家、出版人维克多•特里蒙迪(Victor Trimondi, 原名Herbert Röttgen)和他的夫人维克多利亚·特里蒙迪(Victoria Trimondi)于2002年合作撰写的《希特勒、佛陀、黑天:从第三帝国至今的邪恶同盟》一书中所披露的。在书的第一部分“第三帝国中的希特勒—佛陀—黑天”的倒数第二章“纳粹时代的佛教徒:卖国贼、走狗,抑或受迫害者”中,专门有一节“太虚:作为日耳曼人民精神领袖的佛陀”,讲述太虚的这封信。书中除了用一页半的篇幅对这封信进行解说外,也发表了信件的影印件。其实,太虚的这封信并不是特里蒙迪研究的重点,他只是希望借此书来说明,当时盖世太保的首领希姆莱如何与党卫军组织“德国祖先遗产学会”(Deutsches Ahnenerbe e.V.)的东方学家们尝试着将民族社会主义改造成一种政治性宗教。在此过程中,他们对东方宗教的体系,如《吠檀多》《往事书》《薄伽梵歌》和藏传佛教,乃至禅宗都进行了考察。这部著作同时也考察了这一“宗教希特勒主义”在今天新纳粹中的传播情况。

6年后的2008年,美国密西根大学研究佛教和藏学的教授小唐纳德·洛佩兹(Donald S.Lopez Jr.)在他的《佛教与科学:迷途指津》一书的第二章“佛教与种族科学”开头部分,将这封信翻译成了英文。

2012年,香港中文大学姚治华发表《从柏林联邦档案馆藏太虚的一封信谈起》,并附上了转写成印刷体的德文原信和中文译文。除了书信之外,姚文还依据《太虚大师年谱》和《太虚大师全书》对信中的内容(佛教与科学的关系、佛教与种族的关系,以及佛教伦理问题)进行了分析和论证。他同时也提供了一些与这封德文书信相关的重要线索,如这封信很可能是由当时到庐山大林寺请教问题的德国佛教学者、汉学家李华德(Walter Liebenthal)翻译成德文的,等等。

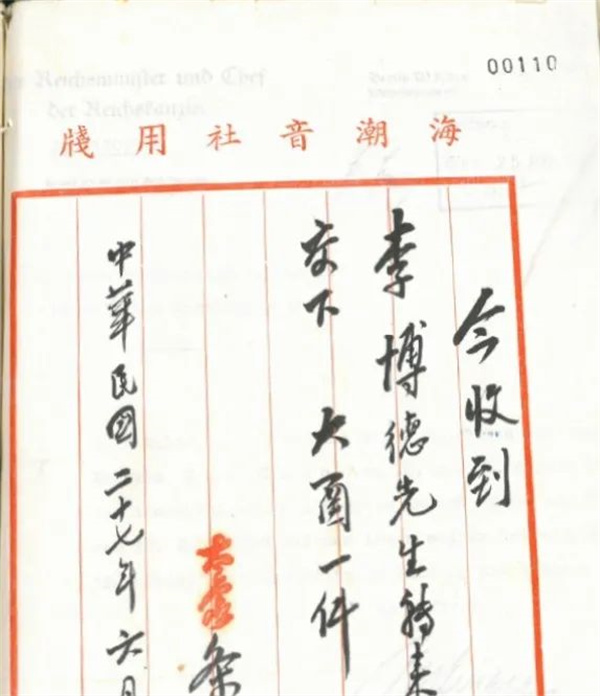

柏林联邦档案馆有关太虚致希特勒信件的档案,编号为R5101/23400-00096-00110,有8份文件,共10页。包括:1.德国外交部1937年11月26日对“牯岭大林寺”和“太虚”的审查报告。2.德国外交部1937年12月4日致帝国和普鲁士宗教事务部部长的函件,请求协助对太虚信件的内容予以审定。3.太虚写给希特勒的信件,第一页的右上方盖有宗教事务部部长汉斯·凯尔(Hanns Kerrl)办公室的印章:“帝国部长凯尔柏林总办公室。1937年10月21日收讫”。4.1937年12月30日,帝国和普鲁士宗教事务部豪克(H.Haugg)委托东亚传教团的主任德瓦兰内(D.Devarenne)对信中的一些情况进行核实,并约定到莱比锡大街3号的办公室面谈。5.1938年1月21日豪克与德瓦兰内谈话要点记录,其中写道:“一定程度上可以将太虚看作是中国佛教界的领袖。从宗教改革家的人物特征来看,在一定意义上,他与马丁·路德有相似之处。……他于1924年或1926年访问过德国,是德国的朋友。” 6.1938年9月2日德国外交部文件,指出根据1938年7月26日德国驻汉口总领事馆的报道,帝国和普鲁士宗教事务部部长已经于1938年1月21日回复了太虚的信件。此份文件的左上方指出后附两份“附件”。7.1938年6月23日的译文,太虚收到德国驻汉口总领事经李博德(Lipporte)转去信件的收条德译。8.太虚收到德国总领事信件后的收条,为“今收到李博德先生转来交下大函一件”,日期为“中华民国二十七年六月廿三日”,使用的是“海潮音社用笺”,有“太虚”签名章。

△太虚收到德国驻武汉总领事信件后的收条,所使用的是“海潮音社用笺”,有“太虚”签名章

尽管此信在姚治华的文章中附有中文译文,笔者还是根据德文重新做了翻译,并且希望对其中的一些用词进行分析。译文如下:

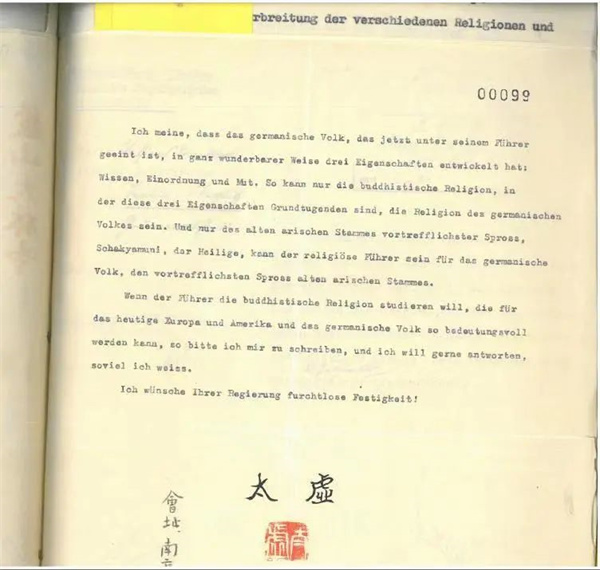

1937年10月19日(印章)帝国总理 10月20日00098-00099(档案编号)

庐山大林寺(中文印章)

大林寺方丈太虚

牯岭经九江(江西)

中国

牯岭,1937年8月11日

致德国人民的元首

阿道夫·希特勒先生

我们时代的科学文明发端于雅利安种族,而以往的宗教文化在佛教那里达到了极致。释迦牟尼佛也是雅利安种。

当今欧洲和美国的民众并不幸福,显然这是由于他们的生活中仅仅有科学的缘故,而科学对宗教内涵的问题无法提供答案。他们需要宗教。目前,大部分的宗教都与自然科学背道而驰,只有佛教完全吸收了对自然科学的认识,并且超越了自然科学。因此,佛教负有成为欧美人民宗教的使命。

作为根本的真理,佛教认识到人要达到圆满必备的四种主要道德:同情(仁爱)、归属(社会等级)、勤劳(为了更好的生活)以及刚强(打破各种抵抗)。印度和中国人民尽管拥有这些道德中的前两项,但后两项还是不够的。因此,他们的人格并不完美,佛教的恩泽也无法完全惠及他们。

我认为,今天的日耳曼人民团结在他们的元首周围,以完全不可思议的方式发展出了三种品格:知识、归属和刚强。如此看来,只有佛教才能成为日耳曼人民的宗教,因为在佛教中这三种品格成为了基本道德。并且,只有古代雅利安族最杰出的后裔释迦牟尼圣人,才能作为古代雅利安族最杰出的后裔——日耳曼人民的宗教领袖。

鉴于作为宗教的佛教对于欧美和日耳曼人民如此重要,因此如果元首想要研究佛教的话,请致函与我,我将竭尽所知来回答。

祝愿您的政府勇敢坚强!

太虚(中文签名)

太虚(中文印章)

中国佛学会理事长(中文、德文)

会址 南京 中山东路

△太虚致希特勒信件的第2页,柏林德国联邦档案馆藏

这封信的内容如上,此外还有纳粹不同部委的图章和所作的标记。当时德国驻汉口的总领事给太虚回了信,由牯岭的李博德代收后转给了太虚处,有“海潮音社用笺”的回执为证,但这封回信并未见公布。希特勒本人后来似乎并没有回信,起码在太虚史料中没有发现相关的记载。

姚治华的文章主要依据太虚生前的著述对上述信件中的内容进行了分析,本文拟从中德关系史角度出发,对信件的内容及相关人物等进行分析和考证,以期还原当时的历史语境,解释太虚的所作所为。

二、牯岭与中国佛学会

太虚的信从表面上看,信头右侧的信内地址写“Kuling”(牯岭)是再正常不过的了,但实际上太虚在这里是动了一番脑筋的。

1886年,英国循道会(Methodist Missionary Society)的传教士李德立(Edward Selby Little)来到庐山,打算在气候凉爽的庐山牯牛岭长冲租地建别墅,租给外国人在山区避暑。1895年,李德立从官府得到租契,逐渐将这一地区开发成了避暑胜地,并根据英文的Cooling(清凉)一词,将“牯牛岭”改为“牯岭”。后来先后有20多个国家的传教士、商人以及中国各界名人在此兴建别墅,内地会、美国圣公会、北长老会等新教传教会在此聚集。据牯岭公司董事会调查,到1928年牯岭共有外国人房屋518栋,中国人的西式建筑194栋,大小店屋175栋,共计887栋。当时由西方传教士开发的几大避暑胜地中,以牯岭的规模最大。

据美国著名中国宗教学者维慈(中文名为尉迟酣,Holmes Welch)的说法,太虚之所以与国际社会接触,有一定的偶然性,而这些又与选择牯岭附近的大林寺遗址建立现代佛教讲堂有关:

1922年,他(指太虚——引者注)的一名在家弟子严少孚访问了江西省牯岭附近的庐山。在十五个世纪以前,慧远在庐山发起了对阿弥陀佛的信仰,并建立了一种严格的寺院生活模式。现在,这些寺庙多已成为废墟。从整个江西来看,佛教尚处于低潮之中。而牯岭是当时外国人流行的避暑圣地,其中包括许多外国传教士。

严少孚决定恢复这一古老的佛教中心,在大林寺遗迹附近,购地建起一所小型木式房屋作为讲堂。翌年(1923),他同太虚一同回到这里,使太虚能够利用这一讲堂开设暑期讲座。在其他一些弟子的陪同下,他们在7月10日来到了庐山。稍后几天,严少孚挂起了一块用中英文书写的牌子:“World Buddhist Federation——世界佛教联合会”,这显然是出于严本人的意思。

这一部分的内容基本上选自《太虚自传》的“庐山大林寺的复兴”一节。由于当时日本驻九江领事江户千太郎是佛教徒,后来促成了1924年7月的“世界佛教联合会”第二届会议在庐山召开。因此,日方派来了强大的阵容参会:官方代表是东京帝国大学教授木村泰贤和日本法相宗贯主佐伯定胤,佛教团体代表是日本真言宗大阿阇黎权田雷斧的代理小林正盛、临济宗大德寺管长代理胜平大喜。著名佛教活动家水野梅晓和日本上海“东亚僧团”创办人向出哲堂,分别以日方联络员身份和个人身份参加了会议。

此外,离牯岭仅200多公里的武汉,是当时的大都市,借助于长江,两座城市的交通非常便利。1911年,武汉三镇的人口为17.5万,是当时上海人口的3倍。自1855年以来,俄、法、美、德、日等国分别在武汉设立租界,同时也开设了领事馆。德国驻汉口的总领事馆,始建于1898年,1917年关闭。1925年重又设立,一直到1941年彻底关闭。由于武汉的夏天暑热难耐,“大部分外国人一到夏天就索性离开武汉去避暑区消夏。……牯岭别墅区位于武汉下游二百二十公里处高出江面一千米的庐山山麓,是人们一再称道的消夏避暑胜地”。

庐山不仅是当时外国传教士、商人、外交官的旅游避暑胜地,同时也是中国著名的“政治名山”。1926年蒋介石以国民革命军总司令的身份第一次来到庐山,对庐山的山清水秀赞不绝口,甚至有“异日退老林泉,此其地欤”的想法。据统计,之后蒋介石基本上每年都到庐山度假,先后有18次之多。1933年暑期,蒋介石夫妇入住庐山“美庐”,标志着庐山成了国民政府的夏都,南京之外的第二政治军事中心。除了蒋介石之外,民国时期的很多著名政治家如林森、孔祥熙等都曾在此活动,这也构成了太虚特别重视这一地区的原因。可见,他的信从当时知名度非常高的牯岭发出,是有其特殊用意的。

太虚在信件的末尾署名后,还加上了中文横写的“中国佛学会理事长”以及竖写的“会址南京中山东路”几个汉字。1928年7月28日太虚在南京毗卢寺成立了“中国佛学会”筹备处。最初太虚希望成立“中国佛教会”,征求蒋介石的意见,蒋让他去见一些政府官员,但“以蔡孑民、张静江等,谓此时不便提倡宗教,以设立佛学会为宜”。维慈认为,“中国佛学会”仅仅是一个松散的组织,但对于太虚来讲却非常重要:“虽然它(中国佛学会——引者注)在1929年9月29日正式成立,然而却更像是一种‘周末沙龙’,十几名成员每周在南京万寿寺聚会一次,聆听太虚讲解佛经……。‘中国佛学会’规模甚小,且不能产生预期效果,但太虚所担任的会长这一职务却可以使他获益不少。”

三、信件的译者与回信地址

洛佩兹在《佛教与科学:迷途指津》第二章的注中指出,太虚信件不论是中文原文,还是信件的德文译者,这些情况都不甚清楚。此信的作者是当时作为中国佛学会理事长的太虚,这一点是可以确定的。我们知道,太虚不懂德文,1928—1929年他在德国期间,几场重要的演讲分别由德国汉学家卫礼贤(Richard Wilhelm)、雷兴(Ferdinand Lessing)、郑松堂和詹显哲做翻译。从这封信的德文表述来看,是从中文翻译过来的,但全文文笔流畅通顺,应该是经过了以德语为母语者的翻译、润色。

姚治华依据《太虚大师年谱》1937年7月17—24日活动中提到的“德国柏林大学哲学博士李华德,拟译《肇论》,以疑义来访大师”,认为“如果这封信是8月11日由庐山牯岭发出的,那么其代笔或译者很可能就是这位其时盘桓于大林寺的李华德”。

李华德出生于一个犹太人家庭。他的祖先是19世纪从东普鲁士的柯尼斯堡,经当时德国最北部的城市梅默尔(今立陶宛克莱佩达),辗转到达柏林的。得益于其出色的经商才能,成功地融入当时的德国社会,并取得了较高的社会地位。在学习印度学之前,李华德曾作为德国士兵参加过第一次世界大战。之后他曾在柏林、马堡和海德堡学习梵文、巴利文和佛教。1933年4月纳粹颁布了《重建公务员队伍法》,致使李华德在德国寻求一个学术职位的希望彻底破灭。在他柏林的老师、著名印度学家吕德斯(Heinrich Lüders)的帮助下,德国科学应急协会(Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft)给他提供了1000帝国马克的奖学金,于是李华德于1933年底来到中国。

“如果我感到我是一个犹太人的话,那我一定迁居到耶路撒冷去。但我完全没有种族的归属感。最终我只有一种感觉:德国就算了吧,我要离开!” 1950年12月12日李华德在给他的大儿子李复克(Frank Liebenthal)的信中如是写道。由此我们可以得知,尽管李华德是犹太人,但他自我的身份认同是德国人。这也是为什么尽管李华德是犹太人,但依然愿意为太虚翻译这封种族意味极浓的写给希特勒信件的原因。

《海潮音》第18卷第8号“现代佛教史料”栏目中,“虚大师庐山宏化消息”中称:“太虚老法师由皖宏法毕,已于昨(三日)登庐山,卓锡牯岭大林寺,拟于本月十三日启讲解深密经。……又讯:本寺现新佛殿之装修工程未竣,延至十七日始开讲。……闻此次所讲只一品(如来成所作事品),为时一星期,至昨日廿三日圆满云。”也就是说,太虚1937年7月3日从安徽抵达牯岭大林寺,本来打算13日开始讲经,但由于新佛殿的装修工程没有完成,实际太虚是7月17—23日间讲的《解深密经成所作事品》。在此消息后,是“德国李华德博士访虚大师”的新闻:

牯岭讯:德国柏林大学哲学博士李华德博士居士,昔年曾在柏林大学听太虚大师讲演。今来我国已有三载,现任北京大学梵文讲师;对于佛学研究历有八年,业将《药师经》译成出版,近闻虚大师在庐山讲学,特来拜访,并送呈所译之《药师经》请印正;又拟译《肇论》,因有少疑欲请示。且于本山大林寺暑期讲演会中,参加讲演云。

这里所说的“昔年”应当为1929年1月25日太虚在柏林民族博物馆的演讲,据印顺考证其内容可能是“中国近代之民族生活”。印顺:《太虚大师年谱》,第280页。尽管1928年李华德开始对佛教感兴趣,但之后他一直在马堡和海德堡大学,直到1929年底才在柏林大学正式注册。因此,1929年初李华德是否听过太虚的演讲,颇值得怀疑。

根据李华德1950年所写的回忆录,1937年7月李华德在庐山访问太虚期间,曾将他翻译成英文的《药师经》(The Sutra of the Lord of Healing)呈送给太虚。太虚邀请李华德一起在庐山郊游,并讨论有关佛教和希腊哲学的问题,诸如“曾在的实存”(die Existenz des Gewesenen)、“种子”(das Keimen)、“神”(Gott)的问题。李华德在后来的日记中写道:“我们成为了朋友,我帮助大师翻译他写给欧洲学者和政治家的信件,大师则向我解释经中的奥旨。……他梦想着能够吸收西方科学知识改革佛教教团,并且通过这一吸收的过程能够予以证明,佛教比世界上所有宗教团体都更为优越,是一种世界宗教。”

对于这封信,不论是作者太虚,还是译者李华德都没有再提及。正如姚治华所指出的那样,从1933年10月、1934年8月和1935年12月太虚的文章来看,他不仅明确提到佛教与纳粹的关系,同时也在为纳粹辩护。而1940年以后的文字,基本上都是批判纳粹或希特勒的了。作为犹太人,曾遭受纳粹迫害的李华德,尽管认为自己首先是德国人,但翻译这样的一封信对他来讲也并非一件光荣的事情。因此,他在回忆录中也只是笼统地说“写给欧洲……政治家的信”,这当然没有错,但一般人很难想象其中会有写给希特勒的。

档案00109是当时德国驻汉口总领事经由Lipporte寄给牯岭大林寺太虚的信、1938年6月23日太虚处收讫证明的译文,00110是上述译文的原文。也就是说,1938年6月23日,德国驻汉口总领事寄给太虚一封信,寄到了牯岭的Lipporte那里。信的内容我们今天已经无从知晓,但从这两份档案(译文和原件)来看,可以确定的是:1.德国驻汉口总领事的信并非直接寄给太虚,而是寄到了牯岭的Lipporte处;2.把原文和译文相比较,可以知道“李博德”是德文的Lipporte的中文名字。

1938年7月28日,李博德在牯岭被中国军队逮捕,他在申述中说:“向以遵守完全中立的原则,因在中国旅居数十年,对于中国自表同情。”后来在德国驻上海领事馆的飞师尔(Martin Fischer)与行政院院长孔祥熙的干预下,李博德于8月2日“经本国驻汉总领事馆作保释放”。

据牯岭公司董事会所编《牯岭指南》(1933/1935),李博德在牯岭主要经营地产,营造各种工程、房屋,并从事建筑维修、测绘和其他商业活动。

汉口的德国总领事馆之所以将给太虚的信寄给李博德,是因为牯岭有一个国际信件的集散中心。查阅1919—1920年的《在中国的德国人通讯》,常常会有“在牯岭收到的信件”(Eingegangene Briefe in Kuling)的栏目。按照李博德的说法,他在牯岭几十年,而汉口德国总领事馆的外交官每年都会到牯岭度假,因此他们将寄给大林寺太虚的信通过李博德转寄是可以理解的。

四、“四种主要道德”系梁启超之“道德公准”

洛佩兹在《佛教与科学:迷途指津》一书中分析“四种主要道德”时,列举了德文译文,因为没有中文原文,所以他也无从知晓具体指的是佛教的哪四种道德。太虚1939年三月十八日(1939年5月7日)的日记中曾有如下记录:

余昔曾举“俭朴”“勤劳”“诚实”“公正”之四德,为国民常德。兹阅梁任公以“同情”“诚实”“勤劳”“刚强”为道德公准,意亦甚近。以“同情”“刚强”可纳公正,“俭朴”可附“勤劳”也。

查1922年梁启超在金陵大学的演讲《教育应用的道德公准》中提到:

故道德的公准,不可没有,又不可过多,而最普遍最易遵守的道德公准,不外下列四条:(一)同情——反面是嫉妒。(二)诚实——反面是虚伪。(三)勤劳——反面是懒惰。(四)刚强——反面是怯弱。上述四者,无古今中外之分,随时随地都应遵守的。四者包含很广,却并无不相容纳,且是对等的重要。

因此,太虚在1937年写给希特勒信件的原稿中,所提到的“四种主要道德”(vier Haupttugenden),原文很可能就是梁启超所谓的“同情”“诚实”“勤劳”“刚强”,只是太虚本人将这“四德”中的部分内容做了符合当时纳粹意识形态的解释而已。

仔细阅读德文书信的原文,会发现这封信尽管是从中文翻译成德文的,但语法、修辞等都是很地道的德文表达方式。特别是有些对德国人来说不太容易理解的内容,也用具有基督教色彩的词汇予以了解释。Mitleid(mit der Not des Nächsten)显然是“同情”的意思,括号中的德文是来解释佛教“慈悲”一词的,译者使用了mit der Not Nächsten,这是基督教的N ächstenliebe(博爱、仁爱)。

比较有意思的是,太虚在这里将“诚实”解释为Zuordnung(in die soziale Rangordnung),即“归属(归属于社会等级)”。

太虚将“勤劳”解释为Wirken(für Besserung),意思是为了更好(的生活)而劳作。Wirken的意思更像是佛教八正道中的“正业”,与梁启超的“勤劳”还是有关的。

第四种道德“刚强”,太虚解释为Mut(Widerstände zu brechen),意思是(打破各种抵抗的)勇气。这一点也基本上与梁启超的“刚强”相符合。

五、种族主义思想

太虚在这封信第二页的第二段论述三种品格时,德文的翻译有点乱。译者使用了“三种品格”(drei Eigenschaften),因为前面提到的“四种主要道德”并不包括“知识”(Wissen,梵文的vidyā,佛典中一般译作“明”或“知”)。因此,接下来译者不再使用“主要道德”(Haupttugenden)一词,而是使用“基本道德”(Grundtugenden)。尽管这两个词在词义方面差别不大,但从修辞的角度来看,前后用词理应一致。

太虚在这里鼓吹释迦牟尼是古代雅利安族最杰出的后裔,自然有其政治目的。他从梁启超的道德公准中,推演出“只有佛教才能成为日耳曼人民的宗教”的结论,而古代雅利安人最杰出的后裔释迦牟尼才能成为“日耳曼人民的宗教领袖”。实际上,当时中国大部分崇拜民族社会主义的人,都认可纳粹的种族主义,认为它与人种的未来相关。蒋介石本人将统一中国的困难归咎于“种族情况之糟”,而蓝衣社的刊物《前途》则在1935年的一期上直接呼吁中国要仿效纳粹的种族排外政策:“我们必须认识到种族的崇高和优越的地位,恢复其古老的荣耀,排斥破坏种族的畸形变种……像在德国那样,打击犹太人和非日耳曼人。”此外,在当时的学界,也有著名学者对纳粹的种族学说和地缘政治学说公开表示理解和支持:蒋廷黻表示接受纳粹对于除犹太人以外的种族政策的解释,并对德国自称尊重中国人感到满意;张其昀在1935年写到,希望通过地缘政治学的种族分析方法,来对中国的少数民族进行汉化:“必须尽快完成中国种族统一的任务,特别是考虑到这样的事实:那些少数民族都聚居在边境地区,他们所占的共和国领土与其人口比例极不相称。”因此,不论是政治团体还是学者,都是按照自己的理解,从中国当时的情况出发来理解纳粹的种族主义的。

从太虚的信中,可以看出至少此时他是拥护纳粹的种族政策和种族学说的。根据前述姚治华的结论,1933年纳粹上台后太虚对希特勒的态度是同情、赞赏的,而从1940年之后的文字看,基本上是谴责纳粹的倒行逆施的。在1934年8月的《欧洲佛教大会的论争》一文中,针对英国佛教学者对纳粹学者的批判,特别是“国社主义观念,系以种族主义为根据,即某一种族超越其他种族之谓也。此在佛教徒心目中,则心灵系各种价值之本源,个人发展之可能性,当在心灵中求之,此又相反之处也”,太虚称:“谓国社主义系种族主义,故违反佛教;此于佛教的众生平等诚大相径庭,但为一种族艰危中的自救,对于压迫的扰害的其他种族,而提倡种族主义,亦未尝非自求平等的方便。” “方便”一词是从梵文upāya意译而来的,所指的是佛、菩萨应众生之根机,而用种种方法施予化益。太虚竟然认为纳粹提倡种族主义,是为诱引众生入于真实法——平等而权设之法门,令人费解。最后太虚总结说:“然自德国希特勒的国社党,以佛教的卍字为符号为党旗,已惹起世人奇异的注意。”在从1920年民社党开始使用卐字作为其党的标志后,德国“佛教生活联盟”(Bund für buddhistisches Leben)便放弃了他们从1912年开始就在他们的出版物中使用的这一佛教象征符号。联盟表示“万分遗憾”,“只要卍为政治党派作为战斗标志使用,那我们只能被迫放弃使用之。”佛教徒们极力要避免由于“这一共同的标志”而被看作是与纳粹站在“同一政治舞台上的同志和战友”。而太虚则从纳粹的种族主义学说中,看到了佛教未来发展的希望。1935年11月,太虚在厦门的演讲《佛教与现代中国》纵论国际局势,认为第一次世界大战后民主政治的势力逐渐趋于衰落,“而德国亦由民选议员政治,一变而为统治的国社党政治,结果皆著显效。……而到德国的国社党主义,他们的态度,是极端反对无产阶级革命的共产党,而以国家民族为号召,谋各阶级的改善,以求发达兴盛。”字里行间流露着对民社党独裁统治和民族主义的赞赏和拥护。

但在1943年,太虚在《人群政制与佛教僧制》中却强烈谴责了纳粹的种族主义:“至国社党的德国,本来应译为民族社会主义的国家,他说日耳曼民族在世界上是最优秀的民族,应在一切民族之上,其他的劣等民族,应当受它统治使用或消灭。比如牛羊,原是人吃的食料,而下等民族也应供给优秀民族的统治和使用的。因此,才造成德意志的大帝国已达到统治全世界民族为目的,所以也演成现在的德国了。”在此,太虚对纳粹的种族观念举例进行了批驳,尽管没有涉及对犹太人的歧视与迫害,但雅利安人至上论和日耳曼种族中心论在他的演讲中早已踪影皆无。

如果认为释迦牟尼与日耳曼人民同为古代雅利安人的后裔,那么在这里又如何确定中国人或中国佛教徒的位置呢?太虚的逻辑可能是,中国佛教徒因为与释迦牟尼同姓(自道安以来同姓“释”),理应成为雅利安人的后裔。这样的逻辑实际上我们并不陌生。清初钦天监、天主教徒李祖白曾在1663年撰写的《天学传概》中,提出中国人是犹太人的后裔的说法,后来引起了以杨光先为代表的士大夫的极大反对。

六、中国对纳粹思想的接受

希特勒《我的奋斗》德文版在1925—1926年出版时并没有产生什么影响,直到1932年民社党渐成气候,这部书才产生了较大的轰动。1935年时任国立中央大学校长的罗家伦特别“选定”希特勒《我的奋斗》一书,由商务印书馆翻译出版。此书出版之前,中德学会(Das Deutschland-Institut)创始人郑寿麟曾对从英文转译的此书又根据德文进行了校勘。鲁迅曾在《大小奇迹》一文中引述罗家伦的序:

希特拉之崛起于德国,在近代史上为一大奇迹。……希特拉《我的奋斗》一书系为其党人而作;唯其如此,欲认识此一奇迹者尤须由此处入手。此书列为星期标准书至为适当。

可见,当时此书颇为流行。罗家伦推荐此书由国立中央编译馆翻译,也可以看出国民党对希特勒的态度。《我的奋斗》从1934—1941年在中国有5个译本,并且大多在出版的当年或次年就再版,足见其影响之大。并且从将Nazi(Nationalsozialist,民社党党员)音译为汉字“纳粹”来看,当时不少社会精英对民社党是抱有好感的。

1932年,国民党曾积极效仿意大利和德国的法西斯主义,成立了“蓝衣社”。此时不少国民党人士热衷宣传纳粹思想,并认为法西斯主义能够适用中国时局。当时蓝衣社最重要的刊物《前途》的基本立场是:“国民党必须法西斯化”,“中国政治只有走德意志的复兴之道”。有意思的是,1933年《前途》上发表了河北定县乡村师范学校教师张锡岭的文章,发出“谁能保险我国的小学教师中,没有一个莫索里尼?谁能保险我国的画匠工人中,没有一个希特勒?”的感慨!可以看出,法西斯主义已经深入到了中国内地农村。当代学者徐有威指出,当时《前途》的撰稿人认为,中国至少有五个方面应当学习德国复兴的经验:1.政治上的仿效;2.学习德国在思想和精神上的统制;3.学习德国在教育上的成功经验;4.仿效德国人的国民性;5.“蒋介石就是中国的希特勒”。作为国民党内与蒋介石关系最为密切的政治团体,蓝衣社的机关刊物《前途》的上述基本观点,在一定程度上代表着蒋介石对法西斯的认识。1936年,蒋介石在为答谢赠照致希特勒的函稿中写道:“德国民众仰赖大总理坚毅有方领导之力,能于困苦艰难中发奋上进,获取其继承光荣历史而应有之民族地位,良为○○之所钦佩也。”可以看出,蒋介石当时对于希特勒带领民社党所取得的“成绩”,是由衷感到折服的。而作为军事参议院咨议的王受龄,曾于1936年4月10日向蒋介石递交呈文,希望他仿效希特勒:“我国今日环境,洵不亚于战后德意志之支离破碎,乃我公不避艰巨,毅然出负实际政治责任,自当有以振刷,挽回既贰之民心。职不敏,愿以希特勒所努力者期诸我公,诚能尤而效之,则在四万万民众统一口号之下,何患国耻之不雪,失地之不复,不焉知中华民族非东方之日耳曼,我公非东方之希特勒耶?”这绝不仅仅是王受龄一个人的观点,而是代表着当时相当一批中国人的想法,即期盼着蒋介石像希特勒一样把中国打造成德国式的强国。

根据柯伟林(William C.Kirby)的研究,在1933年11月出版的《人文月刊》目录索引中,有1/3以上论及“外交政策”的文章都谈到德国、希特勒或民族社会主义;在“政治”类目里,几乎有半数的文章谈到法西斯主义;而在“政党”类目里,有一半是论述法西斯主义与国民党关系的。正是在这样的政治气候下,1934年10月文艺书局出版了《墨索里尼与希特拉言论集》,其下编“希特拉言论集”包括:民族社会主义党、民族与种族、人才与国家的观念、反赤运动之经过、欧战后德国之联盟政策、论突击队的意义与组织、何为国家等7篇文章,对纳粹的思想做了全面的介绍。编者李百强在“编者自序”中写道:

总之,全是出以忠实介绍的口气,毫无批评或曲解,存乎其中;因为法西斯主义的前途,是否有占领全世界的力量,编者不敢妄加断语,即中国是否适宜于法西斯化,亦尚不能无疑!好在事实胜于雄辩,请拭目以俟将来的变化。

尽管自称对法西斯主义持中立的态度,但还是能看出编者对这一主义的拥护倾向。

1933年底,蒋廷黻发表《革命与专制》一文,认为中国根本不是一个民族国家(National State),而要使中国成为一个民族国家,就得像西方国家一样经过一个专制时期。“个人专治”可以作为向民族国家过渡的方法。钱端升在《民主政治乎?极权国家乎?》中认为,民主政治远水解不了近渴,根本不能用来应付中国当前的亟需,中国所需要的是“一个有能力、有理想的独裁”。

据说1937年墨索里尼在柏林曾对希特勒说过:“尽管我们两国的革命过程可能多少有些差异,但两者追求和达到的目标则是相同的,即民族的统一与伟大。”柯伟林据此认为,“统一与伟大”是中国许多崇拜法西斯主义的人希望看到的结果。

其后1938年北平中德学会出版《近日德国教育》,译者王锦第在“译者序言”中论述这本书的特点时依然认为:“尤其是关于国社党执政后对于教育的改革,讲述的特别详细,例如‘希特勒少年团’‘田舍年’及‘劳作服务’是今日德国教育上的三大特色,本书编有生动的阐明。”该书基本上是宣传纳粹教育思想的。

德国作为一战后千疮百孔的战败国,在法西斯的统治下,仅仅不过几年时间,便在各个方面取得了令世人瞩目的成就。很多人认为,这是特别令内忧外患的中国值得学习和效法之处。一直到1941年中德学会出版《德国现代思想问题》,其中第二章是“国社主义意义下的文化和文化政治”,此时尽管欧战已经爆发,但依然还有人在为纳粹意识形态唱赞歌。

因此,太虚在1937年8月给希特勒写信,并明确地表明自己的种族主义态度,在当时的国内局势下,是容易理解的。

七、中日全面战争前后国民政府与纳粹德国的关系

蒋介石认为德国的军事理论和军事工业在欧洲乃至世界都是比较先进的。他曾两次准备赴德国学习军事,尽管没有成功,但对德国一直抱有好感,并学过一段时间的德文。柯伟林也指出:“蒋介石在青年时期就崇拜和研究过德国军事理论,曾经有七年时间接受过德国军事顾问的指导,而且对普鲁士保守派和国家社会主义派评价甚高。”尽管一战后成了战败国,但德国通过坚持不懈的复兴努力,在很短的时间内就在科学和军事科技方面超越了欧洲其他国家。这也是后来蒋介石执意要雇佣德国军事专家的最主要原因。

1933年纳粹上台后,基本上延续了魏玛共和国时期制定的一系列对华外交政策,最主要的目的在于从中国获得必需的战略物资:“德国需要中国来重建它的经济影响,寻找巨大的出口和投资市场,并用武器和武器生产设备换取其在重武器生产方面急切需要的战略原材料——特别是钨矿。”纳粹政府支持德国顾问团在国民政府部门和军队中任职。蒋介石在1935年秋写给德国国防部部长、经济部部长甚至希特勒的信中,都不断强调中德双方的互补性:他“决心坚定地采用德国模式来加强中国的军事建设进程”,“中国将不遗余力地帮助德国克服原材料短缺的困难”,并强调“中国的经济建设要想获得成功,首先必须突出军事建设”。从国民政府方面看,对中国共产党领导的工农革命军的“围剿”屡不得手,日本对中国的入侵更加剧了中国局势的不稳定因素。在这种情况下,蒋介石特别需要国外特别是来自德国的军事援助。

1934年4月至1938年7月担任德国顾问团主席的法肯豪森(Alexander von Faltenhausen)上将,是蒋介石最亲近的人之一。军事顾问团重新编组和训练中国军队,起草防止日本入侵的计划,参与了华北、淞沪和台儿庄等战役的作战计划的制定。法肯豪森还曾到保定视察战事,不久又到淞沪战场。德国的军事物资在抗日战争中起到了非常重要的作用,据德国国防部经济署署长陶默斯(Oberst Thomas)上校1937年6月9日致蒋介石电文,当年6月德国对华起运步枪弹1000万发,摩托车39辆,防空炮60门,装甲侦察车18辆,海防炮2门,鱼雷24枚;7月将起运步枪弹1000万发,防空炮60门,海防炮2门,快艇若干;8月至10月均将有机械化防空炮装备起运。到抗战全面爆发时,已有30万中国士兵接受德式的训练和装备,另有30万人亦计划于短期内采用德国步兵师的编制与配备。

1936年11月25日,希特勒与日本签订了《反共产国际协定》,希望日本从远东牵制苏联,从而避免共产主义对欧洲的侵蚀。不过1937年日本全面发动的侵华战争,不仅严重损害了德国在华利益,更重要的是扰乱了希特勒的欧洲战略。日本陷入对中国和东南亚的战争,势必会削弱牵制苏联的力量,从而失去其作为德国盟友的意义。因此,德国外交部明确指出,日本的行动阻碍了“中国的统一,从而为共产主义在中国的传播提供了帮助”。德国外长在回答日本驻柏林大使武者小路公共的指责时,坦言:“德国向中国提供武器与德日贸易并不矛盾。现在中日战争状态临近之时,由于我们持中立态度,我们仍将继续向中国输送战争器材。在目前的情况下召回德国顾问将意味着与南京政府为敌,因此是不可能的。一旦顾问被召回,他们就可能被苏联人取代,此种后果亦非日本所愿。”因此,尽管中日战争全面爆发,德国仍然在支持国民政府,除了按照中德贸易协定进行双边贸易外,还进一步增加了给中国的军备物资。据德国工业集团《1937年年鉴》提供的数字:1936年德国对华出口军备物资为2374.8万马克,而1937年增至8278.86万马克,增加了2倍多。在接受德国军备物资的国家中,中国占37%,居第1位。

1937年7月抗日战争全面爆发时,作为中国特使的孔祥熙由于此前前往伦敦参加英皇乔治六世的加冕典礼,同时还负有向外国洽商借款和购买军火的秘密任务,正在欧洲。蒋介石命令代表团推迟回国日期,就国民政府所处的状况向希特勒进行游说。孔祥熙在9月3日致希特勒的信中,首先对他个人进行了吹捧,称他是一位有远见的伟大政治家,作为一位为公正、民族自由和荣誉而战的伟大战士,是我们所有人的楷模。可惜希特勒对孔祥熙的这一番奉承并不领情,并没有因此接见代表团,也没有回信。10月,蒋百里将军率领的另一个代表团抵达德国,希望德国政府能承诺在亚洲保持中立,但这一愿望也没有实现。代表团在柏林郊外的达勒姆(Dahlem)住了一个冬天,于1938年3月无功而返。就在蒋百里回国的时候,国民政府还在考虑是否派遣以朱家骅为特派员的代表团赴德。由于当时的局势已经逐渐明了,再作努力也无济于事了。

1937年10月起,德国驻中国大使陶德曼(Oskar Trautmann)和驻日本大使迪克逊(Herbert von Dirksen)在两国之间穿梭斡旋,费了很多周折,至1938年1月调停宣告失败。

纳粹德国的对华政策是其整体外交战略的一部分,实际上西安事变后国民党实行同中国共产党、苏联建立统一战线的政策时,希特勒就已经决定放弃中国了。戈培尔在1937年8月3日的日记中写道:“希特勒并不认为(中国)局势严重。中国在军事上不充足,日本打败她,这非常好,因为这可以使日本更灵活地对付莫斯科。(我们)不会再进一步支持中国了。”同年11月5日在《霍斯巴赫备忘录》(Hossbach-Niederschrift)中,希特勒明确其拓展东部空间的野心,决定立即实施征服奥地利和捷克斯洛伐克的计划。为此德国相应地调整了外交战略。在对华政策方面,希望将中国变成德国反共经济基地的外长牛赖特(Konstantin von Neurath)被里宾特洛甫替代,国防部部长布隆堡(Werner von Blomberg)也被撤换。其后,中德关系迅速恶化:1938年2月,希特勒提出与“满洲国”建交;3月,希特勒宣布停止接受中国留德学生;5月,下令向中国停售、停运军火;6月,德国召回了驻华大使陶德曼,紧接着7月以法肯豪森为首的德国军事顾问团离开中国。同年11月国民政府召回驻德大使程天放。即便到了1939年8月,驻德大使陈介在拜访德国外交部国务秘书魏茨泽克(Ernst von Weizsäcker)时,表达了改善中德关系的愿望也无济于事。蒋介石在1938年将战时的外交方针概括为三条,除了对英美提出积极信赖的方案、对苏俄应有之联络外,专门提到对德国应不即不离。因为在蒋介石的抗战方略中,苦撑待变,等待国际形势变化,是其抗战战略的重要组成部分。1938年9月10日,任蒋介石侍从顾问的德国军事顾问施太乃斯(Walther Stennes)仍然向国民政府提议,仿效德国组织中国的“冲锋队”。国民政府军政部致军委会办公厅函稿的“按”中写道:“附抄送施太乃斯所拟《冲锋队之组织》原文一件,经审核,此项建议确属必要。惟冲锋队之效力除应富有攻击精神外,尤须配合适当之武器,方能发挥其特性。” 1939年7月17日,德国海通社远东总经理访问蒋介石后所发电稿称:蒋“以为德国政府之对华态度,并非出于情感之隔膜,乃欧洲方面之环境使然。委座并称中德一般关系可称满意,中国为德国之老友,其意义自较一般新友为重要,并请美最时君将此意转达德国人民。” 1940年德意日三国公约缔结前后,德国与中国的关系更加复杂,重庆政府竭尽一切努力尽量拖延德国对汪伪政府的承认,此时依然对德国采取一种“迂回外交”。直到1941年7月,德国宣布承认汪伪南京政权后,国民政府才宣布与德国断交,并于太平洋战争爆发后的12月正式对德宣战。

也就是说,尽管1936年11月纳粹德国与日本签署了反共产国际协定,但一直到1937年底还在一直给予国民政府以军事上的支持。1937年7月16日,国民党中央在庐山举行谈话会,蒋介石邀请了全国各大学的教授及各界领袖参加此次会议。在17日的会上,蒋介石发表了著名的演讲《对卢沟桥事件之严正声明》,对全面抗战做出了部署。提出了解决卢沟桥事变的四项原则,其第一条便是“对内求自存,对外求共存”的国民政府的外交政策:“近两年来的对日外交,一秉此旨,向前努力,希望把过去各种轨外的乱态,统统纳入外交的正轨,去谋正当解决。”在外交上争取国际的外援,坚持在第三国介入下国际性解决,致力于中日问题的国际化,以此遏制日本的无穷欲望。谋求德国的理解从而继续获得全面军事物资的援助,在1941年7月与德国断交之前,都是蒋介石抗战外交的一个重要组成部分。他认为,中日战争的胜负,绝不仅仅取决于战场上的两军厮杀,更受制于外交上的纵横捭阖的较量及政治和军事援助。1937年7月22日,当蒋介石得知德国政府对中日战争保持中立态度时,很不满意。他在当天的日记中写道:“德意态度不良,益露矣。”因此,此前太虚写给希特勒的信件,希望通过“非官方”的渠道,与“元首”发生接触,也是协助蒋介石实现“元首外交”的方式之一吧。此后的1939年,太虚提出可以以“友好大使”的身份,到国外寻求对抗战的支持。政府同意了他的计划,并拨了专款。太虚随时准备为政治服务,为抗战进行民间外交的努力,不论是给希特勒写信,还是奔波于东南亚诸国之间为政府寻求支持,都是实现其“从佛法以实行革命”的方便法门。

△即便到了1939年2月,南京政府驻柏林大使陈介依然是纳粹的座上宾

结语

历史地看待一个历史人物在不同时代的所作所为,而不是以今天的政治正确性(Political Correctness)来评判历史人物,亦即所谓的“后见之明”,是历史学家的根本使命之一。很多今天认为政治不正确的种族观念,在第二次世界大战之前并没有那么泾渭分明的对错之别。甚至在20世纪上半叶,随着瑞典植物学家林奈(Carl Linnaeus)将人类的种族分为四种,德意志人类学家布鲁门巴哈(Johann F.Blumenbach)通过“蒙古人种”和“高加索人种”等全新概念创造的所谓科学种族论(Scientific Racism),英国人类学家高尔顿(Francis Galton)的优生学(Eugenics)和种族理论,斯宾塞(Herbert Spencer)的社会进化论(Social Darwinism)等学说的形成和广泛传播,一度引发了更大范围的种族歧视的浪潮。因此,希特勒的种族清洗政策是多年来这些理论在某一时刻发酵的结果。

太虚在中国近现代佛教史上所作出的贡献是巨大的,特别是在振兴佛教、建设新佛教文化的事业方面,成绩斐然。他提出的“教理革命”“教制革命”“教产革命”“人生佛教”等主张,具有划时代的意义。太虚本人并不一定是一个种族主义者,他给希特勒信中的露骨的种族主义思想,在很大程度上是一种政治投机的行为。诸如此类历史档案的发现,我认为完全没有必要遮遮掩掩或一笔带过,正是对这些档案的深入研究,才能真正凸显作为历史人物多面性和复杂性的一面。对于很多人来讲可能并不容易理解,在1937年七七卢沟桥事变之后,太虚在当年《海潮音》的8月号上刊登了《虚大师为国难电告全国佛徒》和《电告全日本佛教徒众》两封信,前者从“庐山东林寺”发出,后者则于“7月16日由牯岭拍出,18日刊载《申报》及其他各报”。也就是说,在此国难当头之时,太虚一面祈求和平、奋勇护国,一面向希特勒示好。实际上,一直到1941年7月德国正式承认汪伪政权之前,国民政府一直在通过各种方式争取德国的支持。

为了佛教自身的生存和发展,佛教僧团在中国历史上的大多数时间里都与世俗政权保持一定的关系,佛教对统治者与国家机器的服从与依附,逐渐成了中国佛教的一个“传统”。北魏时期的道人统法果曾经说:“太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼。遂常致拜。谓人曰:能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳。”在法果看来,“礼帝”与“礼佛”没有什么区别,也正因为此佛教成为了北魏的国教。更露骨的说法是费长房(6世纪时的著名佛教学者)所引的僧人灵裕的话:“法大宝重,光显实难,末代住持,由乎释种。”因此,仅仅凭借佛教的力量是远远不够的:“象运建立,寄在帝王,所以骥尾之蝇,能驰千里,修松之葛,遂耸万寻。”印顺对太虚依附政治这一点毫不讳言:“大师真不碍俗,深见政教之关系,为佛教徒示其轨范。或讥其为‘政僧’,而大师惟以不克当此为念。”而这最后一句话,正显示出太虚对佛教这一传统的继承。从1927年秋蒋介石电邀太虚赴奉化雪窦寺开始,直到抗战胜利后的1947年,太虚与蒋介石交往甚密。太虚有多首诗词是歌咏蒋介石的,1927年在和玉皇《赠蒋总司令归隐》的诗中,太虚将总司令比作佛祖大雄:“大雄能大忍,莫使此心违。” 1939年9月,太虚认为“近年当得起大政治家者,亦唯罗、蒋二氏而已。欧洲各国政治家之作风庸劣,日本更卑琐而无足道”。他将蒋介石与当时美国总统罗斯福相提并论。而对“三民主义”,太虚也有自己的认识。他在1943年12月在南岳祝圣寺的演讲中明确指出:“我们要建成革命的三民主义的国家,进而至于世界大同,须从佛法以实行革命做起。”

正如姚治华所指出的,“在太虚现存文字《太虚大师全集》中,提及希特勒或纳粹时,大部分为负面的评语”。印顺在《太虚大师年谱》中的“编者附言”中指出:“以大师为近代佛教唯一大师,早年献身革命,中年弘教利群,晚年复翊赞抗建:体真用俗,关涉至多。”全面抗战爆发,太虚为抗日救国奔走,呼吁全国佛教徒行动起来,投入抗日救国运动。1939年,太虚发起组织“佛教访问团”,蒋介石专门为访问团题词“悲悯为怀”,远赴南亚、东南亚各地,宣传抗日救国,发动各地华侨、华人和广大佛教徒、佛教团体,积极支援中国抗战。因太虚积极参加抗日救国活动,抗战胜利后的1946年元旦,国民政府授予他胜利勋章。因此,我们所接受的基本上是一种消除了“不利影响”的太虚正面的形象。“事实本身要说话,只有当历史学家要它们说,它们才能说:让哪些事实登上讲坛讲话,按什么次第讲什么内容,这都是由历史学家决定的”。我想,任何一个时代的历史学家,都会或多或少地按照时代的意志、精神和价值观来编写历史,试图将史料与一种特定的政治和社会现状合法化的历史学说结合起来。即便是2002年特里蒙迪就已经披露了太虚写给希特勒的信件,很多史学家依然小心翼翼地避免陷入所谓“不必要”的麻烦之中。

历史地看待太虚写给希特勒的这封信的史实,仔细分析希特勒之所以没有给他回信的原因,我认为有两点是值得注意的:其一是上述1937年8月3日戈培尔的日记,希特勒当时已经明确不再支持中国,这是希特勒从外交方面权衡利弊的结果。他不仅没有回太虚的信,也没有再次接见在德国等待他的孔祥熙和其他国民政府的高级代表团。其二,从希姆莱所组织的“德国祖先遗产学会”中纳粹印度学学者对佛教与雅利安种族,乃至与希特勒的关系的研究来看,已经相当“深入”且“系统”,并且对很多问题已经做了“科学的”论证,对希特勒来讲,太虚的信除了吹捧他本人以及将佛陀看作是雅利安人最杰出的后裔之外,并没有太多实质的内容。此外,在纳粹意义上的“佛教”一词更多的是各种观念的混杂物,这与在亚洲依然在修行的宗教还是有很大的区别的。更何况在纳粹意识形态内部还存在着反对佛教的声音。从这个方面来讲,希特勒同样没有理由回信。

如果我们看当时各宗教领袖与纳粹的关系,就可以知道太虚并非特例。1933年7月教皇比约十一世与希特勒签署《政教协定》,正式承认纳粹德国;1933年以后基督新教的所谓“国家教会”(Reichskirche)实际上是俯首听命于希特勒的教会;十四世达赖喇嘛的摄政王热振活佛也曾于1939年致函希特勒和希姆莱,九世班禅喇嘛也通过纳粹藏学家恩斯特·舍费尔(Ernst Schäfer)向“德国人民的元首”希特勒致以问候等等。

本文的目的并非想要“揭露”某一史实,而是想要再现一段处于政治和宗教复杂张力中的历史人物的所作所为。从历史学的角度来看,史学家无论经过怎样的努力,对历史事实的还原都不可能是全面的,在涉及历史人物的动机和历史事件发生的原因时,更是如此。从档案文献所做的分析,都只是评判历史人物的一个视角而已。对于历史人物的全面认识有赖于还原当时的历史语境,依据其所处的具体时空条件下所生成的价值标准做判断,才能相对客观地了解历史发展渐进与曲折的过程。唯有如此,才能深刻认识到历史结构和现象的复杂性及其各种内部、外部的关联性。

责任编辑:钟思宇 最后更新:2022-08-28 10:25:12

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号