程兆奇:对张紫葛所著传记质疑的再检讨(下)

2017-03-09 16:13:42 来源:程兆奇 岐羊斋主人 点击: 复制链接

四

唐先生在讲到61年吴宓与陈寅恪会面时称:“《日记》正在整理,陆续发排、出版以后,张紫葛何以对天下人”。从上述看,“何以对天下人”的恐怕不是张紫葛,这点可不论,“正在整理”却是一个重要消息。因为昭本“整理说明”只说“现整理发表作者于全国解放前(1910—1948)所写日记”(“说明”说49年日记被陈新尼文革初焚毁),没有透露以后的部分也将出版。虽然唐文如此宣称已逾六年,而其时日记仍未见踪影,但以唐先生与昭本整理者的共呼吸关系,唐先生得到的不应又是虚假消息。因此,唐文涉及49年后的部分,虽多显见的强词,周锡光等知情人又多有指谬,详加检讨还是应该留待日记公布以后。

以下想着重谈一下唐文的总结论。

五,是否“颠倒了吴先生”?

唐文末节以“颠倒了吴先生”为题,作为全文终结,称:

吴先生为人光明磊落,方正纯朴,心口如一,从不作谎语,不知如何应付人事,或可说是迂,或可说是书生意气。因此,一生做过不少在旁人看来是傻事,在先生看来则是道之所在、义不容辞的事。可是,在张紫葛笔下,吴先生是个工于心计的人,庸俗的人。这又是厚诬吴先生。

甚至在恋爱上,吴先生具有高尚的情操,而持柏拉图式的精神恋爱观。热恋毛彦文,原出于为打抱不平,既经卷入,光明正大,从不隐晦。张紫葛何能知此,拉出了个朱小姐千里寻先生,而先生呢?张书把先生写成一个庸俗的人,一个鬼鬼祟祟的人,与朱氏兄妹分别,先生对张“轻轻叹了一声,念了一句仿《西厢记》崔莺莺的道白:‘叹人生,烦恼添胸臆!量这般大小的车儿怎生载得起!’又转头对我说:‘此词难谐我意。你别误会,我并没和朱某某恋爱。过去不曾,现在更没有。’”先生不管是否恋爱朱小姐,都不会这么说。当年恋爱毛彦文,先生公开发表诗,有句云:“吴宓苦爱□□□,三洲人士共惊闻。”何其襟怀坦白。这种境界,非庸俗人所能理解。张之出此,良有以也。

全书写吴先生日常说话的语言,简直是不堪卒读。无论何时何地,书中的吴先生,一开口便是腐朽的文言,没有半点活气。吴先生无论讲课,还是日常交谈,从来是现代语言,没有书里这种怪腔怪调。张紫葛自称与吴宓相交三十八年,对于吴先生的语言竟完全无知,也就够奇怪了。

吴宓“语言”是不是“怪腔怪调”是个问题,张著所记是否如唐先生的感觉更是个问题。因为许多读者和知情人称张著“感人”“真实”“把吴宓写活了”[1],与唐先生的感觉完全不同。(唐先生的感觉似为情绪因素的作祟[2]。)吴宓“语言”的究竟,时人回忆和已刊《吴宓日记》等文字可作参照,此处不拟详论。

唐先生前两段所谈,则不可不谓是不知吴宓之甚。

因唐先生特举吴宓“在恋爱上”的“高尚情操”,“光明正大,从不隐晦”,我们就来详细看一下这方面的情况。先从唐先生言及的朱小姐开始。“朱小姐千里寻先生”,据说吴宓也深讳其事[3],而其时环境与已刊日记的时代完全不同,吴宓是否仍会凡事毕录,确难逆料,所以日记若无,也不能成为此事有无的绝对证据。但“千里寻”真否今日虽未易言,吴宓对朱小姐怎么看,由此可见有否“千里寻”的可能,却仍可以见。在吴宓倾慕过的许多女人中,朱小姐只是昙花一现的一位。吴宓第一次和朱小姐见面在1937年2月9日,当日吴宓记:

至9点30回室中。旋朱崇庆字绛珠,天津人。平寓东四五条,铁匠营十一号,朱宅。女士来,在此午饭(西餐)。由上午9:30直谈至下午6:20,虽多言劳倦,然极为快意。宓为朱女士述宓与M恋爱之往史,兼及其他女子如L及J等。朱女士亦述伊之往史,且悉伊已与其同曾祖之堂兄朱崇信君订婚。宓在女院授课,久已注意朱女士,以伊为鹤立鸡群,又以伊为晴雯一流人物。是日谈时,见其容光焕发,神采飞扬,双目炯炯,星芒电射,已为倾倒;而其人豪爽俊迈,历经忧患,洞悉人情,故于宓之一切,亦能了解。是日一席之长谈,几如多年之相知。盖宓自陈仰贤以后,与女友之快意,无有如此君者。今后当以朱女士为密谈之友,遇事当可共商互助,实为幸事。

吴宓与朱小姐初次单独见面,即作竟日长谈,为之“倾倒”,且以得“密谈之友”称幸,关系实非一般。2月24日记:

上课前绛珠来见,还书,并有写就复宓之函,谓宓苟欲再结婚,亦可,但勿为时代女子所利用。须先细察其人确能知宓慰宓,然后方可以爱情授之也云云。绛珠是日艳容而素装。宓因曾与绛珠作深谈之故,上课时,于众生中,独注意绛珠,反觉甚不自然也。

3月17日记:

下课后,绛珠来见,乃约其到福生番菜馆叙谈。宓先往,4:00绛珠来,服蓝衣,直谈至6:40,二人皆极倦,而兴甚豪。绛珠谈话多,则面颊尽赪,血液涌集,而双目黑炯,其神态极美,宓甚乐对视,实副其名(绛珠)矣。

3月24日记:

1:30—3:30在女院上课。绛珠来迟,但是日甚施朱脂,而集中于眼鼻口之连接之处,益觉其尖圆小巧,如一颗樱桃之正熟,更不虚绛珠之称矣。……(意犹未尽之省略号为原文所有,下同。——引者)

3月31日记:

绛珠又谓其经济困窘,负债累累。宓愿借助以$100,珠亦欣受。时已5:30遂匆匆别。出园时,珠无意中与宓行甚密近。宓每认此为女子对男子无意中(重点号为原文所有——引者)感激或爱恋之表示。宓得绛珠为友,亦滋乐。目前惟绛珠可与畅谈细论也。……[4]

吴宓对朱小姐的态度,不论今天如何看待,都殊非师生交往的正道。此点吴宓亦有自明,下将略述。吴宓和朱小姐的关系未及进一步深化,原因主要是:一,朱小姐为男友留学向吴宓借款,致吴宓不快,日记4月22日记:

绛珠锐志代迅筹措,拟借之与宓。宓知其意,即先述宓之实情,及以往助友之失望。次则直述宓之不能资借。绛珠辞去。其时,宓与绛珠各皆更佯为和蔼亲近,以掩其实际之失望。然一念男女友生之来接近我者,靡不为得宓事实或经济之援助,纯为道义爱情者固不可期,即只为闲谈或共游乐,而无其他目的者,亦几于无有。呜呼,难哉![5]

道义、爱情分属男、女友生,朱小姐借款,使吴宓为无“爱情”而“失望”。二,“七七”后吴宓离平,与朱小姐天各一方。三,最主要的是吴宓当时还眷恋着其他几位女性。我们把视线从朱小姐身上稍稍转移,看一下吴宓当时的所“爱”。

按宓现今所接近之诸女士中,(一)敬与宓在精神思想(文学艺术)上,最相契合。(二)绚于事物及实际生活,最能帮助宓,使宓舒适。(三)铮日常与宓晤谈过往之机会最多,对宓最熟悉。(四)宪初如昔之薇,可称社交美人,且又具历史之关系,恋爱痛苦之同情。然宓爱以上诸君皆不如K。宓爱K正如昔之爱彦,而K之年少活泼天真则又似薇。然若论(1)年龄之相差;(2)师生关系之受攻诋;(3)K友朋甚多,而不易取得;论此三点,则K似若最不适于宓之爱。……然事实上,则宓之爱K胜过其他诸君,此亦未可如何之事。[6]

当时吴宓确如所说,对K(高棣华)沉溺甚深。仅从昭本Ⅵ即可见,有关K的记述几乎每天不断。吴宓与K相差二十余岁,更要命的是又有正式的师生名分,这一难以逾越的界限,常常也使吴宓气馁,如:

宓窥K之意似颇勉强。夫以师生关系,年岁之悬殊,宓爱K,前途本极困难,而欲K之知我爱我,尤不合情理。则对K当从此疏淡可耳。宓今之心境已如上述,万缘俱断。任何人与事,均可舍弃,则失K亦决不至如昔之失彦或H或J之悲苦深久也。[7]

但如因此而罢手,便不是吴宓。吴宓在“爱”上屡蒙挫折,但也每每知难而进,对K亦是如此。就在上述“觉悟”的次日,吴宓即因误以为张骏祥将与K成为“终身伴侣”而苦痛。再次日又因“K言伊与张骏祥无深交”,“宓知前疑实误,K非疏我,甚欢欣”[8]。不久,听贺麟称美K而“极喜”:

麟深觉K对彼印象之佳,谓K非“校花”“皇后”一派,然其美殊不易得。且其人似明智而能辨别高下真伪,不至浪用其情,随人摆布(如J者)云云。宓闻麟赞美K如此,心中极喜。乃以宓爱K之意告麟。麟云,甚希望宓能成功。盖就彼所见,与宓有往还之诸女子,无有及K者。苟得K,足尝宓之多年之痛苦,与婚姻恋爱之缺陷矣。宓略述K之身世,及宓与K交识之经过。麟谓亦于明年毕业而宓休假之期,偕K同赴欧洲云云。

(中略)

晚7—9作英文长函致K。大意言宓近知宓本心益深爱K,此爱是真,惟爱者能自知其爱之真假深浅,不容假借,而既有真爱,则更当秘密谨慎,以远祸全身,即所以宝爱也。宓惟望K以真情对我,或爱宓,或不爱宓,皆无须勉强,而一从自然云云。[9]

对这一表白,K向吴宓明确表示“希望”“永远以学生及小孩视K”。虽如此,吴宓在当日日记中仍记:“宓闻之心中极痛”,但“念女子心境变化无恒,未必K今夕所宣便是一层不改者”[10],并不死心。吴宓对K的追求一直持续到芦沟桥事变后。有关的种种,吴宓日记有详细记录,比如如何瞒过他人耳目,如何揣度K与他人之情,如何不厌其烦地描绘面容、装束以至体态,等等,与唐先生所说的吴宓实在是南辕北辙。

吴宓自述此一时期之“最爱”为K,但正如前引,若以为吴宓对朱小姐的兴趣只是偶尔移情,则所见亦差矣。以下再抄述数段,以见吴宓的“博爱”。

昨晚在清华同学会,离境静思,深知宓对K之无望。然见K又爱之。又昨夕颇思直函Mary女士,致情纳交。今晨又无勇气与决心。

缪凤林率其由南京来赴科学社年会之女生(1)崔可石(中略)宓一见即爱之。

是日游八大处,颇念与缪君同来之崔、翟二女士,而在香山则极念K,兼怀思彦。

宓于宪初,不但同情,实亦爱之。

宓仍深欣赏瞿夫人赵曾玖之美。是日作淡装,服月白色(浅蓝)绸夹袍,青皮鞋,面容昳丽,而臂圆肩广,腰厚臀肥,行时摇荡,益增健美。并令宓忆及去年八月之崔可石女士。[11]

吴宓在日记中有些描述,十分不堪,即使今天转引,对当事人也适成厚诬,但因时人颇有如“季”、唐先生强指张著对吴宓及某些女士“污蔑”者,要澄清真相——非仅为张先生个人洗刷——,对这些材料便无法绕开。

吴宓对女性兴趣异常,每每“一见即爱之”,其中既有上引那样还说得上话的朋友的学生崔女士,也有完全不相干的陌路人,吴宓日记中对此多有记述。如金岳霖在香港金龙酒家请客,归后吴宓记:

宓独爱金龙司升降机之某女士。黑衣,黑皮鞋。身材苗条,容色美丽,发尤黑光。其人性似甚婉淑,不多酬对,应是苏、浙之大家闺秀,逃难来此者。伊频频以白洁之手帕,拭升降机之门际手握之处,其司此役当甚劳倦。宓到粤港所遇见之女子,惟此君最系宓心。惜未与交谈,亦未访问其踪迹也!(按此女士,与宓1924十月在沈阳南满医院所见司收付款项Cashier之日本女子,及宓1930十月在伦敦偕郭斌龢访T.S.Eliot所见Faber&Faber书店楼下司电话交通之英国女子,三人实同一之美,其黑发,黑衣,及韶秀柔和处,皆相似。纯以美论,实宓生平所见者之上选,然皆风尘中人,且失之交臂者也。)[12]

在滇越火车上:

范女士,貌甚类K,惟为丰满明艳之少妇,故宓甚爱之。[13]

在银行汇款:

该行汇兑部女行员颇美。面似桃花,聪慧而能干,江浙语音,遂涉遐想……[14]

省略号后面的“遐想”是什么,稍识吴宓者都不难想象。

吴宓这种“爱”的“遐想”,不仅随时随地可能由路人引发,甚至并未谋面即已发生。如:

孙福熙君,述去年有法国女士某,到上海,必欲嫁一中国文士,而终身忠爱以对之;乃卒无所遇,怏怏而归法国。惜宓不遇此等异邦女士也![15]

通过上引,吴宓“在恋爱上”是否具有如唐先生所说的“高尚情操”,我想已无须烦言。也许有人以为吴宓的泛滥“博爱”,虽与我民族的“恋爱观”并不相符,但唐先生特标为“非庸俗人所能理解”“襟怀坦白”“光明正大,从不隐晦”的“境界”却也值得肯定。可惜,唐先生所说的“境界”仍是他一己的“想象”,与实际的吴宓毫无关系。再以与K交往为例。吴宓一面给K大写情书,代做作业,频繁约会,一面在公共场合却不交一语,“鬼鬼祟祟”(依今日观念,此等私事,非他人有权置喙,此处只是借唐文之语,非示褒贬)。如在车上遇K,适有另一学生张肖虎在(后吴宓知张亦追K):

K与张皆与宓点首为礼。K服新虎皮外衣,发颇长,而背影甚美。宓一路思K,车过北平图书馆,念K亦欲在此任职,但届时(即使事成)恐宓又不便走访,仍为第二Julia耳。[16]

吴宓在公开场合与K及许多“密谈之友”都是这样佯作不识。应该说,吴宓的师生恋,虽然通不过昔时的伦常标准,但如果不以唐先生悬出的“境界”来衡量,也没有什么了不起。因而对之的遮掩——“鬼鬼祟祟”的一个表现,也并非不能理解。然而,我们所说唐文有违事实,并不是从传统禁忌出发,而只是说唐文所谓的“襟怀坦白”“光明正大”,完全“颠倒了吴先生”。

吴宓掩饰师生恋,为习见所迫,今日不妨“同情的理解”,但吴宓在“爱”K时掩饰另有所爱,则恰与唐先生所说完全背离:

K述熊鼎女士与K之谈话,则知春间宓所托卫士生君宓告彦之言,卫君不惟未传达与彦,且径以告熊鼎女士。熊女士又以语K。此殊负宓托,大失宓意,而使K得聆悉其内容,尤为不幸!

(中略)

寝后,中夜忽醒,久不成寐。念宓一生多情而厄于遇。今生涯已尽,大难横迫,更觉伤心!宓所托卫君告彦之言,实伟大真情之流露,恐无一人能解能赏。不幸偏又为K所闻。宓爱K费力已多已久,然K似为第二之J,其所望于宓者,惟为代译文稿。宓以此工作,自己少读佳书,且不能著作,实甚不乐为者,而又未忍拂K意。K今日且述留德陈永龄君之家庭种种。陈归之日,K即与宓断绝,其结局亦与J同。宓较前更老五六年,不容再徘徊自误,虚掷机会光阴,而乃覆辙重蹈,何以自解?且爱情之有无与成败,片刻可决,一见即定。K之理智重于感情,其对宓,有友谊,知感激,亦真诚,然无爱情,此则早已明白确定,宓之与K周旋,岂非庸愚自误!又K本不爱我,乃宓欲秘告彦之言,偏为K知其详。是则K之疑我拒我更有所藉词矣。……愈思愈悲,逾四鼓,方始入眠。[17]

吴宓对所“爱”之人不只是消极的“隐瞒”另爱,常常还主动出击,比如广泛托人打探某人行踪、处境,比如前引“造作空气”,甚至不惜以告讦的手法离间所“爱”者的所爱。如:

宓告宪初以迈(黎宪初将婚之男友——引者)在美国与犹太美妇同居二年事。宪初认为“此无可非议”。宓于是知宪初已倾心于迈,正如1932年J之倾心于何永佶,而宪初之于迈更类似Amelia Sedley之于George Osborne也。宓不禁怅然如有所失。[18]

黎不以为意,虽使吴宓“怅然”,但并没有使吴宓罢休:

宪初与陈之迈踪迹极密,传将订婚。然迈在平津曾与其嫂相爱,同居二载,关系未断。(中略)宓本爱宪初,况负介绍之责。遂即致宪初长函,委婉陈述。此函寄宪初家中,乃函发不久,即接结婚喜贴。知宪初已与迈于本月十六日,在三和酒家结婚矣。宓深虑函送至新宅,为迈所见,迈必恨宓甚也。[19]

如果同时“爱”数人,对所“爱”之人“隐瞒”另“爱”,又使出种种离间手段,也能算做“在恋爱上”的“高尚情操”,“光明正大”,此种“高尚”岂非过于廉价?我想,唐先生本意若非如此,应该说明;若是如此,更应该说明,因为这距世人——不论在唐先生眼中是不是“庸俗人”——的“境界”实在是太远了点。

此节稍长,与前节比例失调,这既是对“‘硬伤’最多”结论的负责,也是对唐文作者示以尊重。在结束吴宓“恋爱”的话题之前,再谈几句吴、毛之“恋”,其意也正在于此。

唐文引“公开发表”的“吴宓苦爱”句,证明吴宓“襟怀坦白”。吴、毛的感情纠葛(严格说基本是吴宓的单方面追求),在吴宓所追求的所有女性中历时最长。但唐文所称只是“断章取义”。因为吴宓对毛彦文的种种表现,未能也不可能“公开”。比如手法五花八门的大量书信,从说教、表白、忏悔直至记“梦”,可谓无所不用其极。吴宓在信中如何记梦,不得而知,但我们可以援引二“梦”,看一下吴宓在这些梦中都见到了些什么。其一:

自接彦无字复函后,郁悲者多日。是日将晓,梦彦。晤于内地某处小楼上。先在外间与超陪彦立谈。楼室布置精巧。已而宓走入室内,尤铺陈雅丽。彦着红色寝衣,迎于门次。见宓,以双手承肩,便互偎抱,极亲昵,遂有鱼水之欢。……其情景似新婚云。

其二:

月明如昼,寝未安。将晓,梦与彦同居和合,甚为酣适。彦较昔胖且晰,亦甚洒脱。[20]

即使两情缱绻,落于文字也未免肉麻。而一方峻拒仍嬲恼不清,依今天的标准便是严重的性骚扰。吴宓在“恋爱”上的所谓“襟怀”,是否如唐先生所说,无复存疑的余地。

唐先生称:“张紫葛自称与吴先生有深交,竟全然不顾吴先生一贯的思想,做此伪托,胆可谓大矣。”从上可见,如果将主语“张紫葛”三字换成唐文作者,未始不可谓不当。当然,这样的唐风“语言”我是绝对不愿用在唐先生身上的。在此我想说的只是:唐先生因对吴宓所知太少,仅凭道听途说和“季先生”的一面之词,轻下断语,厚诬张先生,留下了几乎一无是处的把柄,不能不让人深为叹惜!

那么,张著是否“颠倒了吴先生”呢?吴学昭先生在《心香泪酒祭吴宓》出版后,曾给广州出版社提出九条意见,其中第一条便是《祭吴宓》“把父亲吴宓拔得太高了”[21]。与唐先生的感觉正相反。我以为,吴先生如指49年前,大体不错,在此仅信手检出一例为证。36年世局已危,舆情颇注重“救国”,吴宓却说:“今与宓言救国益世,如对宝玉言科第功名”[22]。此即其时之吴宓[23]。因有关情况昭本可备详征,此处不另。但张著所述是吴宓“第三个二十八年”,其时吴宓渐入老境,更因易代之后环境大变,激起吴宓对传统文化凋零的悲愤、抵抗,以至于在七十年代初最险恶的政治环境下公然反对批孔,此时之吴宓似已非以“情僧”自比的旧时的吴宓。当然,如前已述,此事之究竟还要留待日记等材料公开后才能论定。

五

唐文说其文“不只为止妄人之口,且为明正道、正人心。”区区对圣人之教向抱敬畏之心,知道“正(他人)人心”前还有漫长的修身工夫要做,所以拙文在指出批评者的批评与事实不能合致之外,绝不敢自陈高义,另存奢想。

因自度鄙意已尽,《批评的界限——张紫葛传记作品辨析》对以后批张文字的症结、文品又多有详论,不必再越俎代庖,加上作为前言确已过于冗长,是以本文原本至此结束。但编辑以为收场太过草率,建议增补一节以使文章“首尾完具”,尊命难却,只能再谈数语,勉为煞笔。数年前曾为拙文《当代中国知识分子的血泪篇》[24]作有一跋语,先抄录于此:

《心香泪酒祭吴宓》一书出版后,在国内引起了很大的争论。在这一争论甫起时,我曾在《中国研究》1997年9月号后记中说:“辨明真假,论清是非,自然是要的。但还有一个轻重缓急之分,如果对涓埃之微和大义名分不加区别,事事纠缠,没有了局还在其次,舍本逐末就可惜了。其实那位近代史学者除了所知有限(指上海一位自称是吴宓弟子的学者,此人在49年后与吴宓没有任何交往,并不具备以‘知情人’来证伪的资格,同篇后记中引了周锡光先生驳文)和对历尽大难的张紫葛责之太苛,在‘大义’上倒也敞亮明白。他并没有指责《祭吴宓》对那个天丧斯文的时代的控诉,并没有指责书中所记吴宓的痛苦和抵抗,相反,他认为《祭吴宓》所记述的吴宓还不够凛然,认为真正的吴宓应该像陈寅恪那样壁立千仞,睥睨毁我中华文化的种种丑恶。即使吴学昭,从《吴宓与陈寅恪》(吴学昭著)看,也已非似有些人批评的昔日那个逆父的萧光。既如此,仅仅为了过往的人际纠葛,为了争个‘正宗嫡传’,争个谁更具有解释权,乃至仅仅是出于意气,便随意抑扬,任加褒贬,就未免无谓以至无聊了。”

在海外,有人以为《祭吴宓》材料来源不明,还不足采信。从严格的学术的角度出发,信其在材料上可以征,确是一个基本的要求。但《祭吴宓》所述的时代,是一个文网空前缜密的非常时代,任何真实的私家著述都可能给当事人带来极其凶险的不测之祸,官方记载亦非循其它时代的常例,而且至今仍秘而不宣——以至于常有并不高明仅因披露材料而引起轰动的著述——,所以,要想避免事随人亡,事后的追述便具有特殊的价值。我对紫葛先生的记述取宁信其有的态度,不仅是由于在上述同一篇后记中曾提到的“饱尝苦难的八旬瞽者”那样的人性方面的原因,而且是因为自己也部分的经历过同一时代,亲见过许许多多程度并不在《祭吴宓》之下的苦难,这一点毋宁说才是更重要的。就此而言,海外学者即便有理性上的认识,但在“感同身受”上毕竟不会像我们来得切肤和亲切。

我希望真正对我们的民族、人民抱着挚爱的人,应从曾经发生过的罪恶中吸取教训,以不负历尽苦难的先人和儆戒来者。今接石琼生先生来函,说要重刊旧文,正值离沪前夜,匆匆写下几句,以为附记。

1999年8月7日

(此跋后未刊出。)回忆性文字难免失误。但记忆误差不同于有意作伪,枝节的不确也不等于总体的失真。我对张著取“宁信其有”的态度,并非把它与“第一手”材料等量齐观,而是说它所描绘的知识人的苦难确是开放以前的时代真实。

作为实证性文字的结尾,此节颇违文章体式,但与本文文旨倒不算完全无关。

癸未残暑于沪西歧羊斋

(刊于《上海行政学院学报》2004年第1期;又刊《蓝》[大阪]2004年第1期)

[1]见石琼生《史迁之功,左丘之识——张紫葛〈心香泪酒祭吴宓〉引起的震撼》,重庆,《红岩》1997年第6期,第165-171页;同氏《神州内外谈吴宓——围绕张紫葛〈心香泪酒祭吴宓〉一书展开的争论》,南京,《文教资料》1999年第2期,第3-34页。

[2]严格说感觉不同,完全可能是有见仁见智的余地,未必是唐先生的“情绪”。此处之如此说,是因为唐先生曾向同所上海史研究室、近代史研究室、文化史研究室几位同事推荐过此书,称写得好。(唐文发表后,几位同事大感意外,以为唐先生若非受人鼓惑误以为受了张著之骗,当不致有如此一百八十度转弯,态度上也不会如此决绝。)

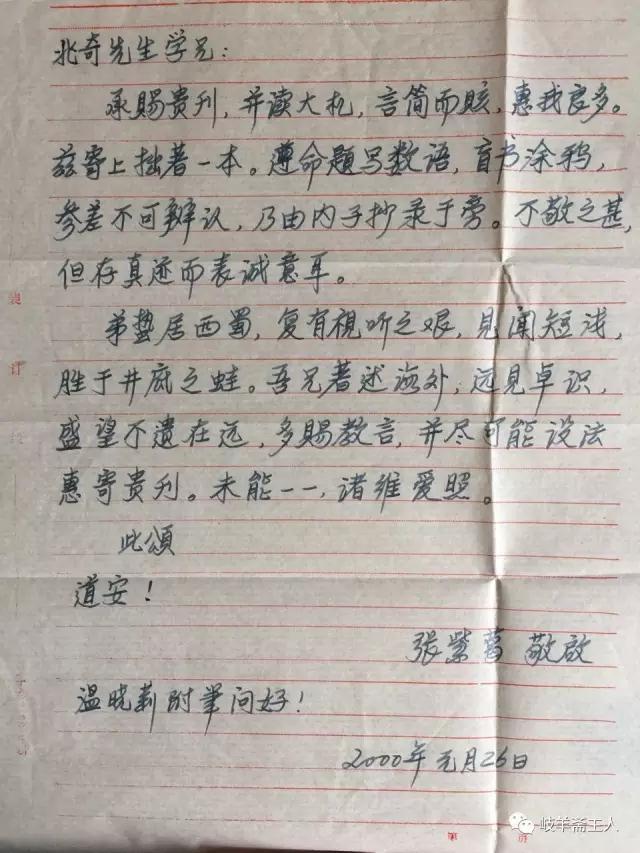

[3]“当年在西师,除紫葛外,几乎无人知晓‘红袖’一事。”(温晓莉《〈心香泪酒祭吴宓〉问世的前前后后》,重庆,《红岩》1997年第6期,第155页。)

[4]昭本Ⅵ,第70-71、78、90、93、98页。

[5]昭本Ⅵ,第113页。

[6]昭本Ⅵ,第12-13页。

[7]昭本Ⅵ,第22页。

[8]昭本Ⅵ,第23、24页。

[9]昭本Ⅵ,第35、36页。

[10]昭本Ⅵ,第40页。

[11]昭本Ⅵ,第45、45、59、64、106页。

[12]本Ⅵ,第307-8页。

[13]本Ⅵ,第314页。

[14]昭本Ⅶ,第250页。

[15]昭本Ⅵ,第115页。

[16]昭本Ⅵ,第76页。

[17]昭本Ⅵ,第209-10页。

[18]昭本Ⅵ,第267页。

[19]昭本Ⅵ,第284页。

[20]昭本Ⅶ,第148、159页。

[21]余刘文《一本畅销书的困惑——〈心香泪酒祭吴宓〉争论详叙》,成都,《成都商报》1997年7月9日,第9版。

[22]昭本Ⅵ,第22页。

[23]如前已述,本文意在与诸批评文字商榷,非为对吴宓的总评。对吴宓如何看,时见便截然不同。胡适的痛诋是出了名的,在私下甚至破口大骂,如“今天听说,《大公报》已把‘文学副刊’停办了。此是吴宓所主持,办了三百十二期。此是‘学衡’一班人的余孽,其实不成个东西。甚至于登载吴宓自己的烂诗,叫人作恶心。”(《胡适日记》第六册[1933年12月30日],合肥,安徽教育出版社2001年10月第1版,第267页)但钱穆的看法则完全不同,他说:“余与雨生(吴宓又字)相交有年,亦时闻他人道其平日之言行,然至是乃始深识其人,诚有卓绝处。非日常相处,则亦不易知也。”(钱穆《师友杂记》,北京,三联书店1998年9月第1版,第211页)私见以为适之多“党见”,而宾四较平允。其实即使本节所论,也不是对吴宓的“贬低”,鄙友唐晓渡便说,他从上引看到的是吴宓“人性化”的一面;陈克艰说“吴宓所记本是常人所想,区别只在记与不记而已。”

[24]东京,《中国研究》月刊1997年8月号,第68-71页。

跋:

昭本第十册(末册)出版后久未觅着,今承扬之水先生寄来。从后记看:(一)整理者对父亲吴宓的感情还是深挚的,不论昔日有怎样的纠葛,“今是昨非”,终值得肯定。(二)后记说:“在朋友们的支持和鼓励下,我将加快整理父亲1951-1973年的日记,争取早日出版。”本文第四节开头说的“没有透露”,应加上“当时”两字。

昭本勒口有语:“本书是著名学者吴宓先生数十年学术生涯、个人际遇和在学界活动与交往情况的记录,也是二十世纪中国学术史、教育史的珍贵记录。”这句简介不是时下常见的廉价吹捧和浮泛阿词,吴宓日记确如所说有多方面的“珍贵”价值。而由于吴宓先生对中国传统文化的守持老而弥笃,绝不随波逐流,他的晚年日记,对我们了解在旷古未遇环境中一代知识人的心迹,更将是不可替代的宝贵文献。所以,我们对“早日出版”乐观其成。

同年岁尾

责任编辑:李时英 最后更新:2017-03-09 16:17:39

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

下一篇:铁环走了,抗联最后的少年兵归队

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号