孙犁第一本专著的“传奇”

2023-07-28 09:20:35 来源:长江日报 侯军 点击: 复制链接

一

一定会有很多喜欢孙犁的朋友感到奇怪:为何文学大师孙犁“出道”后的第一本专著,竟是《论通讯员及通讯写作诸问题》?这分明是一本新闻学专著,而且是诞生于战火纷飞的抗日战争中。这件事本身,就是一个值得新闻和文学史家们关注并研究的谜题。

孙犁先生是1939年被分派到晋察冀通讯社工作的。对于这段经历,他在后来的文章中也屡有论及:“1939年春天,冀中区的形势已经紧张,组织上叫我到晋察冀边区去工作,由王林同志到七分区,对我传达了这个指示,并代我办理了过路手续。但等我到了阜平,安排好工作,已经是夏天了。我被分配到晋察冀通讯社工作,这个通讯社刚刚建立,设在城南庄。我在那里读了一些书,并写了《论通讯员及通讯写作诸问题》小册子。封面上写的是集体讨论,实际并没有讨论,系我一人所作。”(《二月通信》,见《孙犁文集·五》)

晋察冀通讯社是一家新建的新闻单位。显然,在创业之初,如何扩大稿源、组建队伍,乃是尽快运转起来展开新闻业务的当务之急。这恐怕也是当时的通讯社领导者优先考虑的事项。对此,通讯社的刘平主任在该书的《前记》中说得很清楚:“我们就曾经接到过不少的青年通讯员的这类信件,他们一致热烈地要求我们能够写出一本关于通讯写作问题的书籍供他们参考。他们一再地向我们中肯地表示,他们愿意从事通讯写作,但不晓得怎样动手,就是说他们不晓得怎样去使用自己的武器,进行有效的射击,希望我们能够给予帮助。我们不愿意放弃自己的义务,因此,决定大胆地尝试这种新的工作。这本由孙犁同志执笔写出的小册子,就是完全根据这种客观的实际需要产生的。”(《孙犁文集·续编二》)

正因为适应了社会的急需,故而此书一问世,就受到了“超常规待遇”——在晋察冀极为艰苦的条件下,这本小书竟得以铅印出版。要知道,当时孙犁编辑的《文艺通讯》是油印出版;稍后参与编辑的《冀中一日》也是油印出版,而这本小书却得以铅印出版,这也从一个侧面,反映出该书的“应运而生”是多么受到重视和青睐。

这本书的《后记》,没有作者署名。我推测是出自孙犁的手笔。从文章中那飞扬的文采和带点欧化的句式,可以断定这一点——孙犁晚年曾谈到自己早期的文风,说:“我当时的文字、文风,很不规则,措词也多欧化生硬”(《青春遗响》序)。而孙犁完成这本小书时,年方26岁,正是风华正茂激情燃烧之时,我们摘录这篇短小的《后记》中的几个段落,刚好可以窥得青春焕发时期的孙犁文笔——

“站在民族解放战斗的行列里,一个青年通讯员,应当是大军的尖兵,他应该具有优秀的品质,勇敢和理想。他应该有一个艺术家的心和历史家的敏感,战士的忠烈!

民族予青年通讯员,以焦渴的希望。优秀的通讯员正在膺受着这希望而坚决地走上征途了。

他们要在全国各地,各战场上奔走,他们要把抗战的每一个细微,写到他们的通讯里去,向全国人民报告,向全人类报告。……

抗战时期的新闻工作,不但由少数专门家,分配到了广大的青年身上,而且更需要分配到大量的工农士兵通讯员身上去!中国的新闻事业,经过民族抗战,将在全国造成一幅广密的网。中国的新闻,将渗入中国的每一个细微。广大的工农士兵通讯员,将成为一簇新闻钢琴的键,弹奏着光荣、完整、旋律复杂的歌。”(《孙犁文集·续编二》)

这篇《后记》写于1939年10月10日,作者注明是在阜平山区的百花湾。该书出版后,由边区抗敌报社经销,其流布的范围应该主要就在晋察冀抗日根据地。然而,该书刚一问世,就赶上了日寇的“五一大扫荡”,在所谓“三光政策”的荼毒之下,这本小书的命运也就可想而知了。

二

《论通讯员及通讯写作诸问题》(以下简称《论通讯》),篇幅只有4万多字,薄薄的只有55页。与孙犁此后几十年写出的皇皇巨著相比,不过是早年留下的一个浅浅的“雪泥鸿爪”。然而,孙犁本人对这本青春少作却是心心念念,始终挂怀,在后来的文章中,曾一再谈及——

在1977年秋天所写的《在阜平》一文中,他写道:

“一九三九年春天,我从冀中平原调到阜平一带山地,分配在晋察冀通讯社工作,这是新成立的一个机关,其中的干部,多半是刚刚从抗大毕业的学生。通讯社在城南庄,这是阜平县的大镇。周围除去山,就是河滩砂石,我们住在一家店铺的大宅院里。我们的日常工作是作‘通讯指导’,每天给各地新发展的通讯员写信,最多可写到七八十封,现在已经记不起写的是什么内容。此外,我还编写了一本供通讯员学习的材料,堂皇的题目叫做《论通讯员及通讯写作诸问题》,可能是东抄西凑吧。不久铅印出版,是当时晋察冀少有的铅印书之一,可惜现在找不到了。”(《孙犁文集·三》)

1982年,孙犁在为《田流散文特写集》写序时,对这本《论通讯》依然萦绕于怀:

“抗日战争开始不久,在各个根据地办起了报纸,同时成立了通讯社。例如,在晋察冀边区,就于一九三八年冬季,成立了晋察冀通讯社,各分区成立分社,各县、区委宣传部,都设有通讯干事。我那时在晋察冀通讯社通讯指导科工作,每天与各地通讯员联系,写信可达数十封,我还编写了一本小册子,题为《论通讯员及通讯写作诸问题》,铅印出版,可惜此书再也找不到一本存书了。”(《孙犁文集·续编二》)

为寻找这本散失于烽烟动荡中的小册子,孙犁找过故乡的熟人,问过当年的战友,也探询过有关的机构,但都是杳无踪影。几十年过去了,他越来越感到希望渺茫了。

然而,事情的转机似乎就在一瞬间出现了——

机缘系于一个名叫曹国辉的老人。他早年在《晋冀日报》做校对,离休前在盲人印刷厂任厂长,离休后对研究晋察冀文艺工作产生兴趣。一天,他在老北京图书馆善本室查阅其他资料时,偶然发现了孙犁的这本小书。他立即把这个信息告诉了孙犁的老战友、也是他在《晋冀日报》的老领导陈肇先生。陈肇立即写信把这个喜讯告知孙犁。

孙犁闻知这个消息,喜出望外。他写道:“对于这本小书,我可以说是梦寐以求的。随即给他复信,如果精力来得及,希望设法复印一本,费用由我来出。又考虑,他是有病之人,就又给在北京工作的二女儿写信,叫她去陈伯伯那里商量这件事。”(孙犁:《一本小书的发现》,见《如云集》)

孙犁的二女儿名叫孙小淼。她见到父亲的来信,立即前往拜见陈肇先生。在曹国辉先生的指引下,她前往北京图书馆新善本室接洽有关复印问题。

孙犁依据女儿的转述和直观的描述,断定这本书是原版。他迫不及待地把这种欣悦的心情写成一篇短文,发表在《人民日报·大地》副刊,并由衷地感叹道:“难得呀,难得!经过五十多年,它究竟怎样留存下来?谁保存了它?怎样到了北京的古旧书店?又怎样到了北图的善本书室?都无从考查,也没有必要去考查了。我只在这里,感谢善本书室,感谢曹同志,感谢肇公和我的女儿,他们使我临近晚年,能够看到青年时期写的,本已绝望的书。”(孙犁《一本小书的发现》,见《如云集》)

三

孙犁先生的这篇短文是在1990年7月2日见报的。时隔几日,孙犁又收到了中国现代文学馆杨犁写来的信件,说在他们的馆藏中也有一本——“这真是‘无独有偶’的好消息”(孙犁语)。孙犁立即函托他再复制一本。孙犁将两个版本互相对比校读,并委托张金池先生校录出一个清本。他为此专门写了一篇《校读后记》,审慎地记下了自己重读这本小书的感想——

“这本小书,初发现之时,兴奋之余,我还信心不足,以为青年时的文字,今日读之,或无足轻重。但等我校完,印象和原来想的,大不相同。认为它是我在那个特殊的时期,写下的一本有特殊内容的书。

它不只片断地记录了中国人民反抗日本帝国主义的斗争;也零碎地记录了全世界人民反抗法西斯的斗争。在这本薄薄的小书里,保存了全世界被侵略、被压迫、被剥夺、被杀戮的弱小之国的人民,奔赴、呼号、冲击、战斗的身影,记录了四十年代之初,蔓延在整个地球上的一股壮烈的洪流,一股如雷鸣般喷发的正气。……”(《如云集》)

在写完这篇《校读后记》的次日清晨,孙犁先生又意犹未尽地补上一笔:“那时周围是炮火连天的,生活是衣食不继的。这次,肇公对我女儿说:‘我清楚记得,你父亲每天在那个破败的小院里,认真地写作这本小书的情景。’那年我二十六岁,它是我真正的青春遗响。”(《如云集》)

孙犁这本《论通讯》的失而复得,在天津新闻界引发了高度关注,同时也令我感到异常兴奋——因为我一直对“记者孙犁”这一课题兴趣浓厚,不仅写过文章,也与孙老就此话题进行过专题对话,在对话中,孙老也曾提及这本小书。而此次《论通讯》一书重见天日,我立即掂量出它的分量,这本《论通讯》的发现,不啻是为研究这一课题,开辟了一条前所未有的路径。只要深入探讨下去,很可能为“记者孙犁”的研究,打开一片新的天地——对我而言,这既是一个上天赐予的良机,也是一份责任和使命。

而此时,我在政教部主任的任上,已付出了五六年的心血和时光,成绩的大小姑且不论,单从新闻业务和各方面人际关系而言,均已驾轻就熟。然而,就我个人兴趣而言,我更倾向于集中精力和心智,把“新鲜出炉”的这本小书,认真钻研一番,拿出一份有价值的研究成果。孰轻孰重,是舍是得,一时间进退维谷。我相信,在这次具有人生意义的选择中,孙犁先生的“榜样力量”,给了我一种无形的导向性指引。

于是,我给天津日报鲁思总编辑写了一封信,申请调到报社新闻研究室,从事“记者孙犁”的专题研究。鲁思同志非常重视我的报告,专门把我叫到他的家里,长谈了两次。当他确认我的所思所想,并非一时冲动,而是权衡利弊、深思熟虑的抉择时,他深表理解,并赞赏我“有想法,有追求”。这样,我被安排到报社新闻研究室,首选课题就是对孙犁先生《论通讯》的专题研究……

人生在世,真正按照自己意愿来选择人生走向的机会,其实是极为稀少的。而当我做出自己的人生抉择的时候,又偏巧遇到了孙犁先生、鲁思老总这样的忠厚长者,使我的抉择得到理解和尊重,并稳妥地得以实现,这实在是我的幸运。转岗之后,我深感如释重负,又倍感重压在肩——毕竟对孙犁这本新闻专著,此前还无人研究过,我必须从零开始从头起步,其难度可想而知。

没工夫计较得失,我当即进入新的角色,开始了对孙犁这本《论通讯》的研读。

作者与孙犁先生

四

天津日报早在20世纪80年代初期,就成立了一个由一群孙犁爱好者自发组建的业余研究会,我算是最早的参与者之一。在承担《论通讯》一书的研究课题之前,已在天津日报《文艺评论》版发表过《孙犁早期报告文学的阳刚之美》、在《天津社会科学》杂志发表过《浅论孙犁的报告文学创作》等论文,并得到过孙犁先生的赞许和鼓励。当然,那些文字都是纯粹的业余创作,而此次承担《论通讯》的课题,算是第一次“全职”从事孙犁研究,我对此自然是十分珍惜且全情投入的。

我在认真通读了《论通讯》以及与该书相关的孙犁作品之后,对这篇论文的基本框架已经有了初步的设计,但也发现了一些不甚清楚的“疑点”。依照以往的惯例,我在动笔之前,把这些需要厘清的“疑点”,归纳成四个问题,写信向孙犁先生请教。为保存当时的真实记录,我把这封致孙犁先生的信,全文引述如下——

孙犁同志:

您好!

《新闻史料》准备全文刊发您写于抗战时期的《论通讯员及通讯写作诸问题》及《校读后记》。鲁思同志知道我一直想研究您的记者生涯和报告文学,故特意嘱我在文稿付排之前,认真研读一下,并写一篇有点深度的研究文章。我虽自知学浅才疏,但既是自己早有兴趣的题目,以往又曾得到过您的热情支持和鼓励,我也就不揣浅薄,欣然接受了这个任务。

《论通讯》一书的失而复得,不仅是您个人的一桩幸事,也是天津新闻界的一桩幸事。我一直认为,您作为长期立足于新闻岗位,多年从事新闻工作的作家,如果单从文学艺术的角度去研究,而忽略新闻事业对您创作的影响,那是绝对无法全面而准确的。只有把作家孙犁同记者孙犁统一起来,从总体上把握,才有可能窥得孙犁艺术的全貌。而目前,对记者孙犁的研究实在太薄弱了。对此,天津新闻理论界很应该检讨一番,然后从零开始,一步步把这项研究扎实地开展起来。作为新闻后学,我素来推崇您的艺术,有志于研究“记者孙犁”,并已从您的报告文学入手,开始了初步尝试。但苦于工作繁忙,时间紧张,进展甚微。现在,因健康原因,我已申请调到报社新闻研究室,选定的首要研究课题,便是您的报告文学和新闻理论,而您的《论通讯》,不啻是您早期记者生涯最重要的文献,它的重新发现,正可视为我们此项研究的吉兆开端。

这部书稿,我已经通读了两遍,并与您同一时期的作品作了初步的比较分析,按一般情形,已可以动笔了。但我深知您历来主张治学要严谨,在没有搞清楚全部问题之前,不可妄作断语。因此,在动笔之前犹豫再三,还是决定给您写这封信,澄清几个单从史料上还看不清楚的问题——明知您近来身体不好,还来打扰,实在于心不忍,敬请原谅。

问题之一,关于《论通讯》一书的写作缘起,您曾在几篇文章中分别谈到过,如《耕堂杂录》中的《二月通信·后记》,《晚华集》中的《在阜平》,以及去年七月二日发表在《人民日报》上的短文《一本小书的发现》,等等。其中,对这本书刊印时何以要采用“集体讨论、孙犁执笔”这样一种署名方式,均未讲得很清。从这本书的文字风格及克明同志对当时写作情形的回忆等材料分析,可以肯定这本书是您一人独立完成的,这就自然产生了一个疑问:为什么一人写成的著作,偏要署上“集体讨论”?当时的具体情况如何?

问题之二:为这本书作序的刘平同志是什么人?为什么请他作序?

问题之三:本书的第八十一至八十二页,有一个小注:“我们过敏的提示,西班牙是暂时失败了,然而中国不是西班牙,如果有人从这里生出这样的联想:‘这样的预告啊……’可就太怪了!”由于时代背景和历史环境的变迁,这段注文夹在书中,显得有些突兀,令人不解。我推测这可能和当时的西班牙内战的结局有关,具体情况尚需澄清,否则青年一代会感到莫名其妙。

问题之四:这本书是在极端恶劣的战争环境中写成的。但是令我感到惊诧的是,书中竟然还能广征博引,纵论中外,仅书中出现的中外名人(包括政治领袖、军事统帅、作家、记者等)就有十多位,而且所引用的都是当时最新的资料。当时边区图书、报刊资料匮乏,通讯手段落后是众所周知的,我很想了解一下:您当时是怎样搜集到这么丰富的资料的?如果实际并不丰富,那么您又何以运用得恰到好处,让人看不出“拮据”呢?

您瞧,不知不觉已经写了这么长,不能再多占用您的宝贵时间了。对上述问题,不一定都详谈,怎样回答,一切视您的身体和时间情况而定,方式也视您的方便,我恭候您的赐教。

另,感谢您惠赐墨宝,只是因为孤陋寡闻,虽经多方查找,亦未找到先生条幅中的那段话,出自何处。浅薄至此,实在汗颜,乞便中指点迷津。

祝您健康长寿!

学生侯军谨上

九一、八、七

这封信,是请住在我家楼下的孙晓玲大姐,转交给孙犁先生的。我没想到,转天中午,孙犁先生的复信就写来了,还是由晓玲大姐的胖儿子张帆给我送上楼来的。

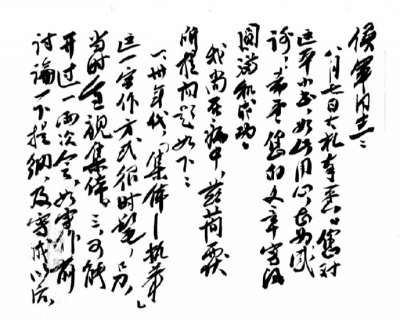

孙犁先生的复信写了四页稿纸,毛笔竖写,一一回答了我的疑问。全文如下:

孙犁写给侯军的信

侯军同志:

八月七日大札奉悉。您对这本小书如此用心,甚为感谢!希望您的文章写得圆满和成功。

我尚在病中,兹简复所提问题如下:

一、三十年代,“集体——执笔”这一写作方式很时髦。另,当时重视集体。三,可能开过一两次会,如写作前讨论一下提纲,及写成以后,征求一下修改、补充意见等。最后请通讯社主任刘平审阅等。

可举另一例,我的文集中,有《怎样体验生活》一篇文章,文后列了五、六位当时同事的名字,说是集体讨论,也是这个意思。

再,《冬天,战斗的外围》一篇发表时,还署有曼晴的名字。而同时他写的一篇则也署有我的名字。这是因为当时在一起活动,表示共同战斗之意。

二、有关西班牙的一段文字,可能是有人提出意见后,加写的。可移到该节之后。取消是不合适的。

三、当时通讯社有些资料,其余可能是我那时有一些读书笔记小本子,从冀中带到山里。

四、通讯社可能还有几位老人在世。近年和我有联系的,只有张帆同志。他在北京中国新闻社工作。但我记不清他是否参加过讨论。

五、此次在新闻资(史)料重印一下,其主要目的是严格校正一下文字,使它成为一个清本,便于今日阅读。所以,在审核内容、校正文字方面,务希您多加帮助。

六、至于大的形式及内容,以及“集体——执笔”均按原样,以存时代风貌。

七、我给你的字幅,我忘记是几句什么话,如果是搬家以前写的(一九八八年),则大多是抄自“诗品”一书。

专此,祝

夏安!

孙犁

八、八

孙犁先生的复信,解答了我的全部疑问,使我的思路也一下子清晰起来。一旦思路清晰了,写起来就很顺畅了。那段日子,我全神贯注,穷原竟委,心无旁骛,焚膏继晷,全情投入于《论通讯》一书的阐释和研究,一篇一万三千字的长文,只用了一个月左右就完成了。

孙犁先生在给我复信的同时,把我给他的来信原件也退还给我,他还叮嘱要把此信和他的复信一起刊发。若干年后,我有一次与孙犁先生见面闲聊时,他还谈到这次书信往还,他说:“你那封信写得很长,我的回复也不能太简单了。你是用毛笔写的,类似蝇头小楷,我也只能用毛笔回复……”说罢,老人家仰头哈哈大笑。他笑过之后,又补充了一句,“你用的信笺很讲究啊”。我说:“给您写信,哪敢怠慢?我是从收藏多年的各式信笺中,挑选出这种由北京荣宝斋木板水印的张大千画笺,认认真真给您写的信。”孙老点头赞许,说:“看得出,你是用心的。”

五

通过研读原著和写作论文,我对自己以往的一些观点,也有了一些新的认识和完善。譬如,我以往只是强调“记者孙犁”的概念,研究的重点偏向于孙犁的报告文学。而此次着力研究《论通讯》这本新闻学专著,势必要将研究视野拓展到孙犁早期的新闻实践和新闻观念,进而延伸到其后来的办报历程和诸多论著,我逐渐感到原先提出的“记者孙犁”的概念比较狭窄,并不全面。应该从一个更加广阔的层面,来定位孙犁先生与新闻媒体的关系,进而深入探讨新闻与文学这两个方面相互作用、相互融合,对孙犁所产生的深刻影响。于是,我在这篇论文中,率先提出了“报人孙犁”的新概念,并把这一概念,非常醒目地用在了论文的标题上——《报人孙犁及其新闻理论的再发现》,还加上一个副标题:《兼评失而复得的新闻专著〈论通讯员及通讯写作诸问题〉》。

这篇论文写成之后,依照程序,先请《新闻史料》杂志的主编邹仆先生审阅,并由他上呈给天津日报总编辑鲁思审阅。鲁思看后,非常高兴,专门给我打来电话,大意是说,有了这样一篇论文,我们重新刊发孙犁这本书,就不是简单地原文照登,而是有文有论,那分量就不一样了。

孙犁先生的《论通讯》一书与这篇论文一起,刊发于1991年12月出版的《新闻史料》上,同时配发了孙犁先生的《校读后记》和我们的往来信函。拿到样刊后,我问邹仆同志:“是否给孙犁先生送到家里?”老邹说:“不用,他那里每期都会有人送去的。”

我是十二月十五日拿到的样刊。此后几天,一直处于忐忑不安之中:不知孙犁先生能不能看到这篇东西?看后又会有什么意见和反馈呢?毕竟,这是我第一次驾驭这个题材,而且,这也是第一篇论及“报人孙犁”的长文,我心里确实没底……

十二月十九日傍晚时分,有人扣响了我的家门。开门一看,又是小胖子张帆,手里拿着一个信封:“我姥爷叫我送来的!”我连忙接过来,连声“谢谢”都没顾上说,立马打开了来信,信中写道:

侯军同志:

昨日见到新闻史料,当即拜读大作论文。我以为写得很好。主要印象为:论述很广泛,材料运用周到。实在用了功夫,很不容易。衷心感谢!

我心脏近亦不稳,浅谈如上。

即祝

保重!

孙犁

十二、十九

读罢此信,我长舒一口气。有几分欣慰,也有几分满足。毕竟自己的心血之作得到了孙犁先生的赞许,对于我这样一个后生晚辈来说,还有什么比得到一向尊崇的前辈的肯定和赞扬,更令我开心的呢?

几天以后,天津日报文艺部的张金池编辑找上门来,向我索要孙犁来信的复印件,他说是孙老告诉他刚刚给我写了一封信,希望在天津日报副刊上发一下……

我闻言,心中顿时涌起一股暖流:心细如丝的孙犁先生啊,您是要用这种方式,来褒扬一个年轻晚辈的工作实绩么?

由此,我不禁联想起此前种种:把我的原信精心保管、及时退还,还叮嘱要与原文一并发表——据我所知,孙犁先生的晚年信札,各地报刊均视如珍品,争相索要刊发;然而,各报刊发《芸斋书简》时,却极少同时刊发收件人的来信。而我的来信却两次被先生特意叮嘱,要与他的复信一起发表(1988年亦有一信被先生指定在《报告文学》专版与他的复信一起发表)。这,无疑是先生对我的特殊关爱和青睐,令我备受鼓舞。此次,孙老又让张金池先生前来索信,再次令我深切感受到老人家对年轻人的殷殷护佑之情。春风化雨,润物无声,这种感动足以让人感铭终生!

张金池先生读了孙犁先生这封来信,禁不住啧啧称道,对我说:“小侯,太难得了——我编孙老的文稿这么多年,很少看到他在一封信里,用上这么多‘好词儿’来表扬人啊!”

一本失而复得的小书,使我得到如此宝贵的机缘,亲炙前辈之教诲,沐浴大贤之雨露,此非人生之大幸欤!三十年后,回望那一段专心致志,探微发奥,殚精竭虑,研读孙犁的难忘日子,不禁心生感叹。恰如我在一首小诗中所说:“大贤门下立雪迟,老树参天护幼枝。遥望文星悬皓夜,恭聆泰斗启神思。……”只可惜,这样的机缘往往是倏然而至,又稍纵即逝,如今已成绵绵无期的追忆了。

几年后,《论通讯员及通讯写作诸问题》一书及相关文献,被收录到《孙犁文集·续编二》中;而孙犁先生因此书而写给我的两封信,则被收录在先生“封笔”前出版的最后一本书《曲终集》中。

责任编辑:吕堃怡 最后更新:2023-07-28 09:22:56

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

上一篇:孙犁作品的出版与海外传播

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号